みんなの公園愛護会では、地域の人々や公園ボランティアとともに、公園をより良い場所にしようと頑張る行政の取り組みにも注目しています。

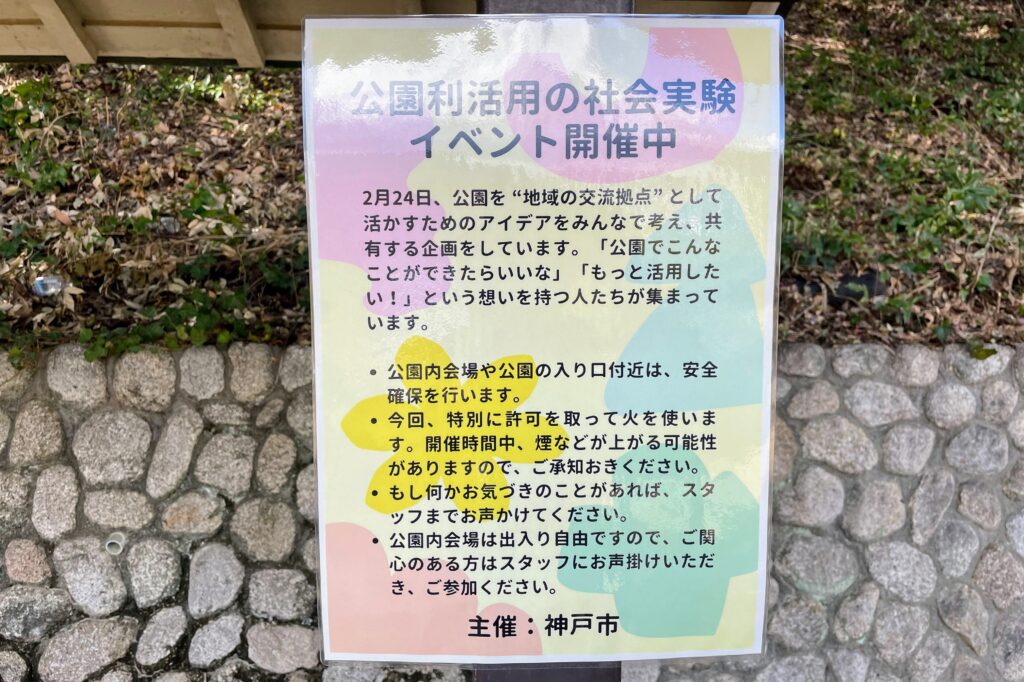

神戸市では、公園管理会の高齢化や担い手不足という課題を抱える一方で、公園を使って地域交流やまちを面白くする活動をやってみたい人たちもいて、公園の新しい可能性を探る取り組みが行われています。

今回、市内各区で活動する地域コーディネーターが協力して、公園を地域の交流拠点として活かすためのイベント「KOBE公園ミーティング」が行われました。地域協働局 地域協働課と建設局 公園部 企画課の部署を超えた連携も。イベントの様子をレポーターの中元菫さんがお伝えします。

公園を”地域の交流拠点”として活かすためのイベント

このイベントの企画提案者は、長田区で地域コーディネーターをする西山泰さん。西山さんは、ご自身でもSooo Good ながた という活動を通して、長田区の苅藻川・新湊川公園の水辺の環境保全や高取山での交流活動などを行う地域活動家。西山さんの企画する川辺や公園でのゴミ拾いや草刈りには、年齢や国籍を超えて100人以上が参加するなど、地域を楽しみながら守り育てる活動をされています。

このイベントは、公園が地域の交流拠点としてさらに活用できる可能性を感じた西山さんが、「公園での活動をもっと広げ、つながりを生み出したい」という思いで企画提案しました。

対象は、公園を活用してまちづくりに取り組みたい人や、すでに公園で活動している人。具体的な情報の提供や体験を通じて、それぞれが市内の公園で新たなアクションを起こすことを目的としています。

また、このイベントは、公園で活動する人たちがつながり、共に成長していくためのキックオフの場でもあります。主催は神戸市地域協働局地域協働課。各区の地域コーディネーターや公園部と連携し、実現に至りました。

具体的なアクションに繋げるためのヒントが得られるよう、イベントは「知る」「体験する」「つながる」の3部構成になっています。雪の予報も出た2月24日、三連休の最終日に行われました。

続々と集まる参加者たち!

イベント当日、スタート会場は神戸市長田区にある池田南部公会堂のホールです。

会場に着くと、すでに10数名の参加者とスタッフが来ていました。そこからしばらくすると、開会の時には30数名の参加者に。

参加者は、神戸市の地域協働局地域協働課の職員や各区にいる地域コーディネーターが、公園で活動をしている人や活動してくれそうな人に声をかけて募ったそう。熱量がすごいです!

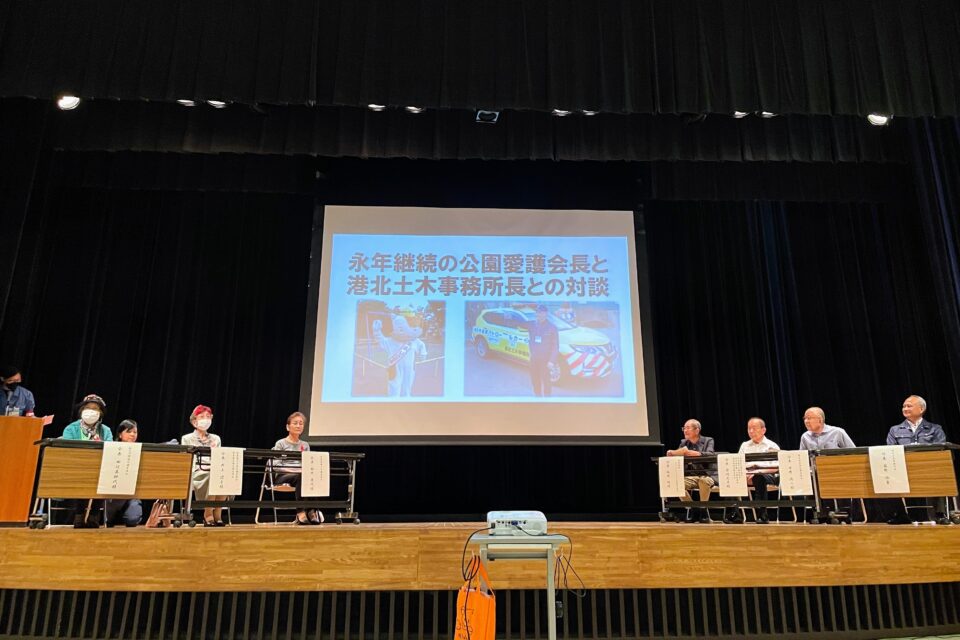

第1部「知る」

いよいよイベントが始まり、第1部は「知る」パート。

このパートでは、神戸市の建設局公園部企画課 課長の本田亙さん、Sooo Good ながたのプロデューサーで長田区の地域コーディネーターの西山泰さんが発表者として、元芸人のユースワーカーでDive in!代表の今井直人さんが司会進行として登壇し、発表とトークセッションをしました。

本田さんからは、「ボールあそび・できること看板」や公園を利活用したくなる仕組みなど、神戸市で行っている取組みや行おうとしている取組みの紹介があり、「公園で何が出できそうか」というイメージがふくらみました。

西山さんは、今されているSooo Good ながたの活動を始めたきっかけから、公園管理会の結成、川でのごみ拾い等、どのような活動をされているのかのお話がありました。これまでの経緯と今回のイベントの趣旨の説明から「公園管理会ってすぐできるんだ!」など公園に関わる活動のハードルの低さを共有して下さいました。

発表の後は、司会の今井さんの質問に、本田さんや西山さんが答える、という形のトークセッションです。「『公園』というフィールドで、どう活動すれば良いか?活動したい時はどこに相談すれば良いか?」という質問対しては、「すでに活動をされている方は市に直接相談すれば良いが、まだ活動を始めていない方は区の地域コーディネーターに相談してもらえたら伴走支援ができます。」という答えが返ってきました。

また、「西山さんが大切にしている『まずは観察』とはどのような考え方なのか。」という質問に対しては、「活動したい公園があれば、まずはどんな人が利用していて活動のニーズはあるのか、何小学校区か、公園の立地条件はどうか、など状況をよく見てから活動を始めるように心がけています。」とのこと。

最後には、本田さんからは「市民の皆さんがちょっとくすっと笑いながらも『やってみたいな』と思える環境をつくっていきたいです。」、西山さんからは「遊び心を忘れないで気軽な感じで活動を始めてみてほしいです。」というメッセージで第1部を締めました。

ここで驚いたのは今井さんの絶妙な司会進行と参加者の皆さんの反応の良さです。

今井さんは元々芸人をされていたということもあり、さすがトークが上手い!良い具合に合いの手を入れつつ、皆さんがリラックスして聞けるようくすっと笑いを取りながら、それでも「今後公園で何か始めるにはどうすれば良いか」という参加者が知りたいところを的確にトークで引き出していました。

また、初めに今井さんがいつでも気になったことを質問できるようにメモをとるようアナウンスしたこともあり、参加者は皆さん真剣に聞いてメモをとっていました。時には前に映されているスライドの写真を撮ったり、チラシの説明時には手元のチラシを確認したりと、反応が良いことに驚きです。この皆さんなら公園で何か新しい面白いことを始めてもらえそうだ、という感じがします。

第2部「体験する」

第2部は参加者・スタッフ全員が移動し、歩いて10分ほどのところにある観音山公園へ。

斜面を活かした2haほどの公園ですが、ここでは「体験する」パートを開催。公園には3つのコンテンツが用意されていて、参加者は公園でできそうなことの可能性を見て、触れて、実感できます。

1つ目は公園管理会のお手入れ作業で一番大変という声が多い草刈りについて考える体験として、ロボット草刈り機のデモ体験。ロボット草刈り機などの機械を扱うハスクバーナ・ゼノア株式会社の担当の方が、実際に公園の一角でロボット草刈り機を動かしながら説明してくださいました。

草を刈る範囲はワイヤーで制御されていて、安全も確保されており、また盗難時にはGPSもついていて夜中も草刈りをしてくれるとのこと。参加者は説明も足元を動き回るロボット草刈り機にも興味津々…!今でもすでに、東遊園地では同メーカーのロボット草刈り機を使って芝生の管理がされていますが、今後、「是非活用したい」という公園は増えるかもしれませんね。

2つ目は、防災の面からも注目の焚き火体験。兵庫駅南公園子どもフェスタ実行委員会協力のもと、かまどベンチを使って炊き出しを実演してくださいました。

普段から、兵庫駅南公園や会下山公園(どちらも兵庫区)でかまどを活用した炊き出しなどの活動をされているそうで、途中子どもたちが手伝いに来てくれましたが、火の調整ももう慣れっこ!参加者からも、「費用はどう賄っているのか。」「準備や申請はどう行っているのか。」「焚き火の臭いの苦情は来ないのか。」といった、実際にやることを想定した質問が飛び交いました。防災意識の向上や交流の場づくりの観点からも、今後の活用に期待ができそうです。

3つ目は身近な自然とふれあい楽しむツリーイング(木登り)体験。WAGOMUクライミングジムの方が、公園にある大きなクスノキにロープをかけ、木登りの実演をしながら説明してくださいました。

太く強い枝が横に広がる広葉樹がベストで、2,000kgほどまでなら耐えられる山岳レスキュー用の本格的な装備を使って木に登ります。また、安全確保のため、急に下りないようストッパーがわりに結び目をつくっておきます。小学生から体験できるそうで、競争して登るのではなく1人1人の思いを大切に、「好きな高さで登っていいよ」と教えているとのこと。子どもも大人も気軽に体を動かせるアクティビティが広まると素敵ですね。

参加者はグループに分かれてこれら3つの体験を交代で見て回りますが、10名ほどのグループに分けることで参加者同士の距離も近く、「どちらから来られたんですか?」など会話が始まりやすいため、どのグループも良い雰囲気で楽しめている様子でした。

各体験の時間も短めだったので、飽きないテンポ感でむしろもっと聞きたくなるような時間配分でした。そのためか、移動時間の間も参加者同士で話が尽きないようでした。

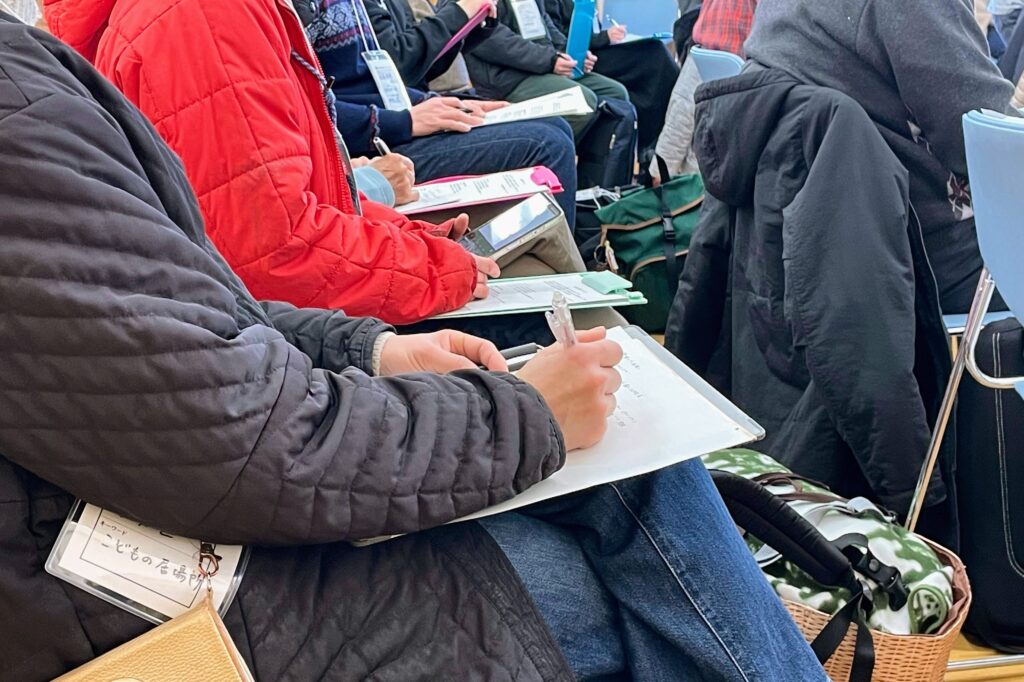

第3部「つながる」

第3部は「つながる」パート、会場は近くにある池田地域福祉センターです。

第2部のグループごとに座り、まずは事前に配られているワークシートに名前や団体・所属名と、「①やっていること、これからやっていきたいこと」「②めざすイメージ」「③困っていること、壁となっていること」「④つながりたい人」「⑤自分・自分たちのファーストアクション!」「地域コーディネーターに相談したいこと」を書き込みます。皆さん悩みながらも黙々とペンを走らせます。

次に、グループの中でそれぞれ、自分がワークシートに書いた内容を共有し、周りの人からコメントやアドバイスをもらいます。コメントしづらくてもふせんを使えば大丈夫!ふせんを使って言いそびれたコメントやエールを送ることもできます。ここではスタッフもグループに入り、話し合いの進行を後押しします。

どのグループもまずは自己紹介から入っていましたが、ボランティアや子ども食堂、市民花壇をされている方、ママさん、高校の先生や高校生・大学生まで、幅広いバックグラウンドをもつ方々が集まり、複数の活動を掛け持ちされている人も多いことがわかりました。自己紹介の際には、自分の所属している団体の活動を紹介する持参の冊子まで登場します。

そんな皆さんから出た意見は、「公園で活動する際、周囲に住む人の理解を得るのが難しい。」という普段の活動に関する悩みから、「スマホに勝てる公園のアクティビティをつくりたい。」という高校生の夢、「地域貢献したい、お手伝いをしたい人はたくさんいるよね。」「どうしたらその人たちにも関わってもらえるだろうか。」といった次に活かすためのものまで様々でした。

また、「子どもをもつママはつながりが大切で、プレーパークのようなつながり合える場所がほしい。」など、第3部のテーマにもなっていた「つながり」というキーワードがよく出ていたように思います。

ふせんでのやりとりも盛んで、自分のコメントを書いたふせんを渡し合ったりと良いツールになっていました。身振り手振りを交えて語る人がいたり、前のめりになって聞いたりうなずいたりする人がいたりと、グループの中で上手くコミュニケーションが取れている様子でした。

他にも、やりたいことを話し合って膨らませるグループ、「私の地域は~」と事例を紹介し合うグループと、グループによっても話し合いの方法は個性があり、最後には各自のワークシートを壁に貼り出すのですが、司会進行の方が促してもなお皆さん議論が尽きないほどの盛り上がりを見せていました。

皆さん「自分のところでも何かできるかな」という雰囲気で今回のイベントは幕を閉じました。

憩いの交流タイム

イベント後にはフリー交流タイムが。観音山公園で、第2部で体験した炊き出しで作った豚汁と、用意してくださった炊き込みご飯をいただきながら、皆さん談笑タイムです。ここで参加者の方に感想を聞いてみました。

普段は高校の先生をされているという方は、「公園に坂があるのが良かった。日常から体を整えるためにヨガをやっていますが、緑の中でヨガや何かスピリチュアルなことができそうなイメージが湧きました。グループワークで他の人にも興味を持ってもらえました。」とのこと。

また、近くにある彩星工科高等学校の生徒だという方は、「普段は神楽公園の管理会の会長もやっているのですが、他の参加者も皆さん本気で活動されているなと感じました。子どもを連れた方など、参加者によって視点が違うことにも気づけました。皆さんそれぞれ自分の得意技のようなものを持っていてすごいですね。」とのこと。今後は公園で映画を見たり、家庭科で作ったお菓子やコーヒー・ジュースを持ち込んで楽しみたいというお話も出て、夢が広がります。

近くでは、子どもたちが第2部のツリーイング(木登り)体験を実際にやってみたり、炊き出しの火でマシュマロを焼いたりして楽しんでいました。

体感する内容は人それぞれですが、参加者の皆さんにとって充実した1日となっていたということは間違いありません。

膨らむワクワク「次は何をやろう!」

最後に、主催者の1人である西山さんに今回の感想や今後の展望について聞きました。

今回は公園で活動をする人たちがつながるための「第0回目」というイメージだそうですが、実は裏テーマがあり、それは「行動率100%」とのこと。ただ「知って良かった」で終わるのではなく、参加者に「自分にもやれそう!」と思ってもらい、地域コーディネーターに相談するなどの次の行動につながるようにプログラムが組まれていたそうです。

「次の回をやる時には、今回できた横のつながりを活かしてもっとみんながつながっていけたらな、と思います。」と西山さんは嬉しそうに笑います。

工夫にあふれ、大盛況に終わった今回のKOBE公園ミーティング。次回以降、どんなワクワクが膨らむか、今から楽しみです。

【基本情報】

| 取り組みの名称 | KOBE公園ミーティング |

| 実施自治体 | 神戸市 地域協働局 地域協働課 |

| 事業の目的 | 公園利活用の社会実験イベント 「公園をもっと面白く、もっと身近に!」をキャッチフレーズに、、公園を “地域の交流拠点” として活かすためのアイデアをみんなで考え、共有する場をつくります。「公園でこんなことができたらいいな」「もっと活用したい!」という想いを持つ人たちが集まり、ただ話を聞くだけで終わらない、「次の一歩」が見つかる交流会。公園の新しい可能性を一緒に見つけてみませんか? |