みんなの公園愛護会では、地域の人々や公園ボランティアとともに、公園をはじめとするパブリックスペースをより良い形で守り育てようと頑張る行政の取り組みにも注目しています。

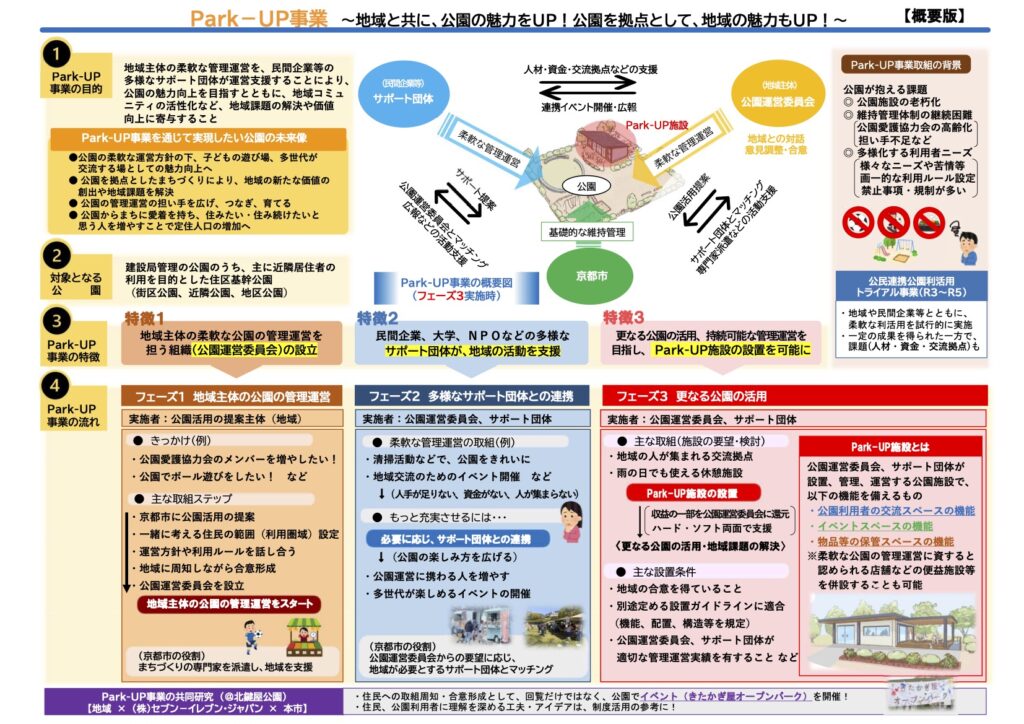

京都市には、地域住民による公園の積極的な利活用を応援する仕組みがあります。地域住民に加えて、企業や学生・まちづくり団体など多様なメンバーでチームを組んで、公園の魅力をUPし公園から地域コミュニティを盛り上げていこうという「Park-UP事業」です。

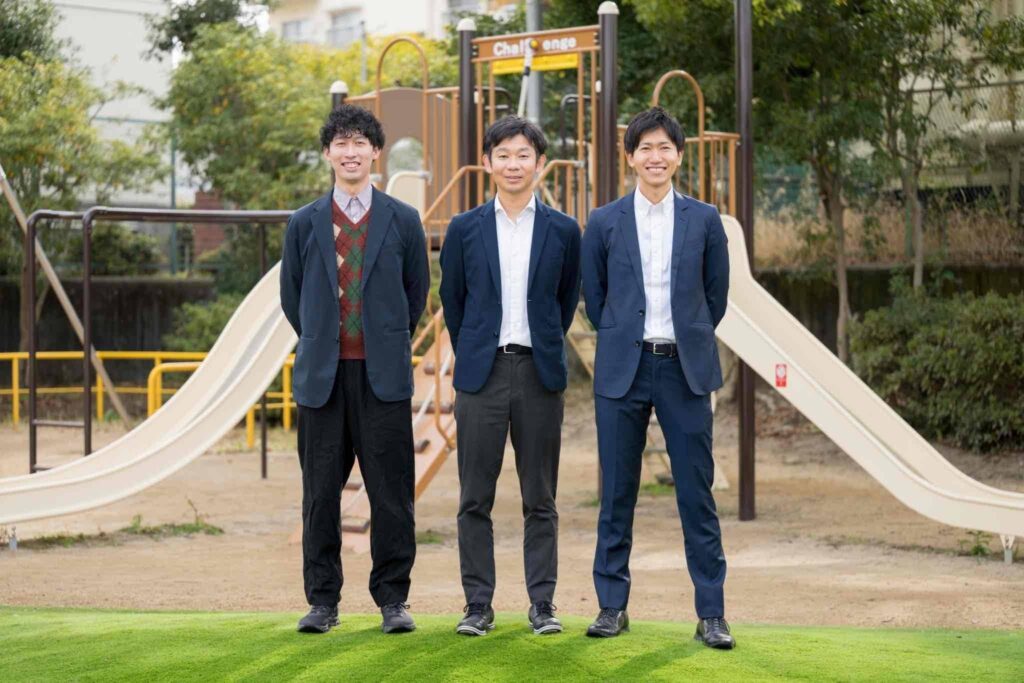

2024年からスタートしたこのPark-UP事業について、京都市 建設局 みどり政策推進室 大野晃司さん、岩澤圭佑さん、有松宏祐さんをはじめ皆さんにお話をお聞きしました。

地域住民・民間企業・行政が一緒に公園を盛り上げる「Park-UP事業」

京都市内にはおよそ950の公園があります。地域の人が清掃や草刈りを行うボランティア団体「公園愛護協力会」が結成されている公園も多く、公園の維持管理には不可欠な存在です。しかしながら他都市同様、高齢化が進み、とある公園では80歳の2人で活動しているという状況も。さらに、公園利用者や近隣住民の声により禁止事項が増え、画一的なルールで窮屈になっていることも課題になっていました。

そんな中、公園をもっと活用したい地域住民が公園愛護協力会や、さらに民間企業や大学・NPOとも連携しながら、さまざまな人が関わることで公園でできることを増やし、公園の魅力をUPしていこうと生まれたのが、Park-UP事業です。

Park-UP事業の目的は「地域主体の柔軟な管理運営を、民間企業等の多様なサポート団体が運営支援することにより、公園の魅力向上を目指すとともに、地域コミュニティの活性化など、地域課題の解決や価値向上に寄与すること」。

事業の概要は京都市役所のホームページにも掲載されています。

地域住民だけでなく、民間企業や大学・NPOなどの協力も得て、地域・民間・行政が三角形で一緒に公園を盛り上げていこうというのがPark-UP事業のユニークなところです。

地域住民は、公園運営委員会を結成し地域との対話や意見調整を行うことで、独自ルールを作るなど柔軟な公園運営ができるようになるほか、公園を通じた仲間づくりや、交流活動拠点の設置ができるようになります。民間企業や大学・NPOは、サポート団体として、公園運営委員会の取り組みを人材や資金・交流拠点などさまざまな形でサポートすることで、事業を通じて地域貢献や地域とのつながりづくりができるようになります。行政は、地域とサポート団体のマッチングを行うほか、専門家派遣などの支援も行うという役割分担です。

3年間の社会実験「おそとチャレンジ」から生まれた新たな公園運営モデル

Park-UP事業の対象は、街区公園など、暮らしのそばにある地域の公園です。地域・民間・行政が協力して関わる形や、事業の枠組みを作るにあたっては、3年間の社会実験での取り組みがベースになっています。

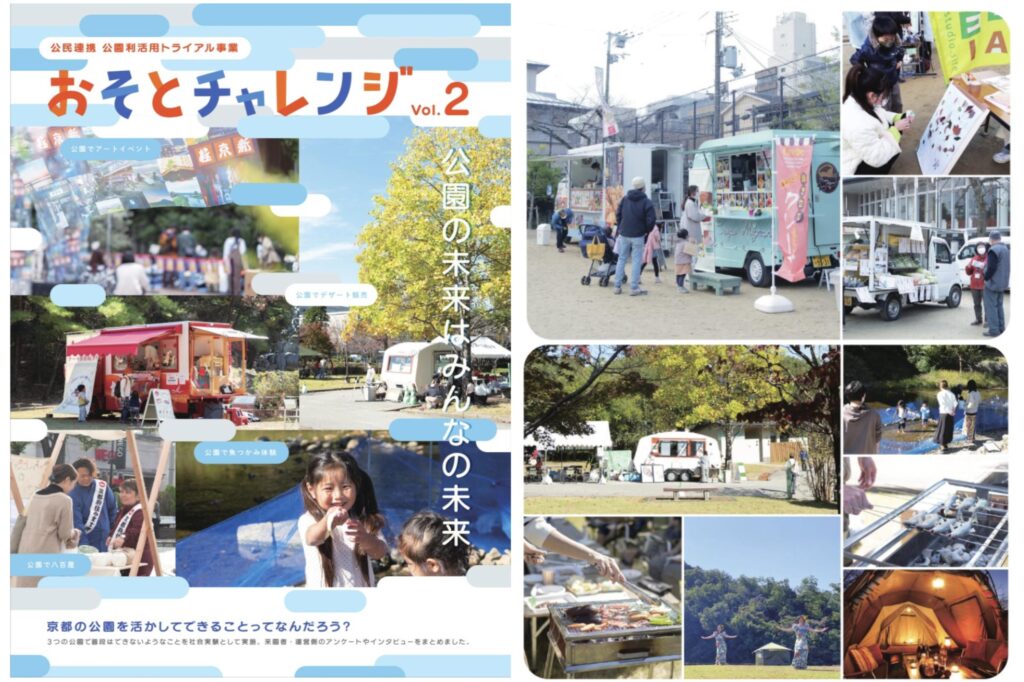

公民連携 公園利活用トライアル事業「おそとチャレンジ」は、公園の柔軟な利活用を試行的に認め、民間企業を含め公園の新しい使い方を探る社会実験として2021年から3年間(R3-5年度)実施されました。

宝が池公園、竹間公園、新京極公園、桂坂公園などで、マルシェや防災キャンプ、キッチンカーの配車など、さまざまな取り組みが行われました。売上の一部を還元する/公園の清掃活動やマナー啓発も併せて実施するなどの条件で、企業やお店が参画し、公園利用者や地域住民からも「公園の印象が良くなった」など良い反応があったほか、公園愛護協力会の若返りができた公園もあるそう。おそとチャレンジの成果については京都市のホームページに詳細が掲載されています。

3年間の社会実験を通して、好感触が得られた一方で、一過性の社会実験で終わることなく持続可能な取り組みとするための制度構築の必要性や、人材や資金、活動拠点の確保が必要という課題も見えたといいます。

おそとチャレンジでの着想と、国土交通省の「都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会提言」で出された内容(重点戦略【3】管理運営の担い手を広げ・つなぎ・育てる)が後押しとなり、新たな公園運営モデルの構築が進んだことを教えてくださいました。

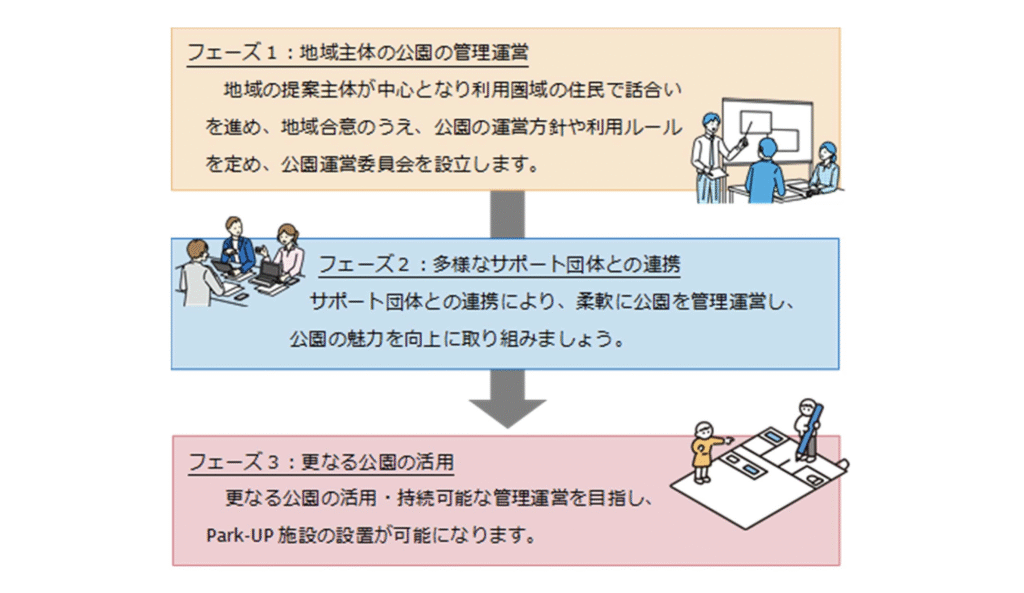

フェーズを設けてステップごとに活動を支援

Park-UP事業では、フェーズを設けてステップごとの活動を支援しています。下フロー図にもある通り、フェーズ1から3までステップがあり、それぞれの公園で目指す将来像に合わせて選べるのもいいところです。

フェーズ1:公園運営委員会を立ち上げるStart-UPチャレンジも

Park-UP事業に手をあげると、まず初めに取り組むのが公園運営委員会の立ち上げです。公園をもっと面白い場所にしたいと考える言い出しっぺは、地元の自治会や公園愛護協力会の同意のもと「提案主体」=担い手となります。公園でやってみたい活動を「公園活用提案書」としてまとめた上で、自治会や公園愛護協力会、公園を利用するさまざまな人と一緒に公園運営委員会を立ち上げ、公園の活用やルールについて話し合っていきます。

多くの住民の合意形成が必要な公園運営委員会の立ち上げが一番時間がかかり、重要なポイントだと大野さんはおっしゃいます。行政だけでなく、地域が自分事として取り組んでもらうために、公園の利用圏域となる住民や周辺施設、また公園利用者なども含めた地域にしっかり周知しながら、知ってもらい参加してもらうステップを大切にされています。

フェーズ1をしっかり進め、公園運営委員会を立ち上げるためのお助けツールとして「Start-UPチャレンジ」が用意されています。

Start-UPチャレンジは、公園運営委員会設立に先立ってお試しでイベントなどを社会実験として行うことができるというもの。フェーズ2で登場するサポート団体マッチングも受けられます。実際に公園でやってみて体験できることは、多くの関係者にとっても、公園利用者にとっても、公園の新しい姿がイメージしやすくなり、仲間づくりにもつながりそうです。

新京極公園は、Start-UPチャレンジを利用して「錦の天神さん秋まつり」を開催。公園愛護協力会を中心に、地元商店街や錦天満宮と連携し地域交流イベントを行いました。御神酒のふるまいや飲食店や雑貨のブース、獅子舞、古着回収、清掃してドーナツを食べよう、御朱印ワークショップなどイベントは大盛況だったようです。その後も「つながる公園」をコンセプトに、防災連携・歴史発信などにも取り組むべく、公園運営委員会設立に向けて周辺住民と対話を継続中とのこと。

フェーズ2:サポート団体との連携

公園運営委員会が立ち上がり、希望する場合は、サポート団体とのマッチングが受けられます。

サポート団体はPark-UP事業を通じて、地域と一緒に公園の魅力向上や地域コミュニティを活性化したいという、民間企業や大学・NPOなど。キッチンカー関連やコンビニ、スポーツクラブ、建築設計事務所、SNSやデザインが得意な会社、イベントの企画運営が得意な会社、福祉事業所など、多様な顔ぶれの17の企業や団体が登録されていて(2025年3月現在)、随時募集中。サポート団体一覧と応募方法は京都市のホームページで見ることができます。

たとえば、地域交流イベントをやりたいけれど、地域だけでは人手もお金もアイデアも足りない!という場合などに、京都市に登録されているサポート団体の中から希望する団体を選定し、京都市にマッチングしてもらえるという仕組みです。地域だけでなく、色々な立場の人が知恵や力・得意なことを持ち寄って面白い取り組みができるのは魅力的ですね。

公園運営委員会が主催となるイベントは、サポート団体も公園使用料が免除され、キッチンカーやブース出店の収益が地域の公園運営に生かされるよう工夫されています。

フェーズ3:Park-UP施設で持続的な管理運営とさらなる活用を

フェーズ3では、公園内に地域交流施設を設置することができます。急な雨や最近の猛暑、寒い冬でもほっと一息休憩できる、誰でも使える施設が公園にあるのは助かります。

施設の設置は、さまざまな条件の下で行われています。たとえば北鍵屋公園では、地域交流施設を併設する店舗の建設費用はサポート団体が負担し、事業期間についても、設置許可の日から20年間を上限とする形で運用。そして、地域交流施設を20年間維持管理していくための電気代や建物の修繕費などをはじめとしたランニングコストについても主にサポート団体の収益から賄うという仕組みになっています。

スタートも維持管理も、地域に負担の少ない持続可能な計画にできるのはとてもユニークです。

Park-PFIとの大きな違いは、”収益金の使い方”だと大野さんはおっしゃいます。Park-PFIは収益を活用して公園の整備する=行政に返すというのに対し、Park-UP事業では地域に還元することで地域は還元金を活用して柔軟な公園の運営を行うことができるということを教えてくださいました。

施設は一度設置したら20年間という事業計画になることや公園の広場としての面積が減るなど、メリットもあればデメリットもあるので、地域でよく話し合いながら、行政が前に出過ぎることなく地域主体で進めていくことを大事にされています。また、サポート団体から公園の指定はできず、地域から働きかけがあった場合のみマッチングできる仕組みになっています。

最後に行政として苦労した点を挙げてもらうと、建蔽率の改正(上乗せ)が大変だったそうです。公園の建蔽率は、条例で規定されていて、改正するためには審議会での検討や市議会での審議といった数々の手順を踏み、多くの人の理解を得ながら進めてきたことを話してくださいました。

Park-UP施設の第1号公園としては、伏見区の北鍵屋公園に地域交流施設とセブンイレブンが2024年11月下旬オープンしました。オープンに至るまでには、地域の皆さんやサポート団体とも根気強く対話を続けて信頼関係を構築してこられた担当の岩澤さん・有松さんの力もありました。冒頭の写真は、北鍵屋公園で市役所の担当さん・公園利活用コーディネーターさん・北鍵屋公園運営委員会・公園運営に携わっている龍谷大学「むすびと、」の皆さんで撮影した1枚、いい笑顔ですね!(北鍵屋公園での取り組みについては、こちらの記事でご紹介しています!)

市内の公園でそれぞれの取り組みがスタート!

制度開始から1年、Park-UP事業をスタートしているのは、6公園(2025年4月現在)。多くの公園はフェーズ2まで、中にはフェーズ3の地域交流施設設置を見据えて取り組んでいる公園もあるそうです。新年度からスタート予定の予備軍も集まってきているとのこと。

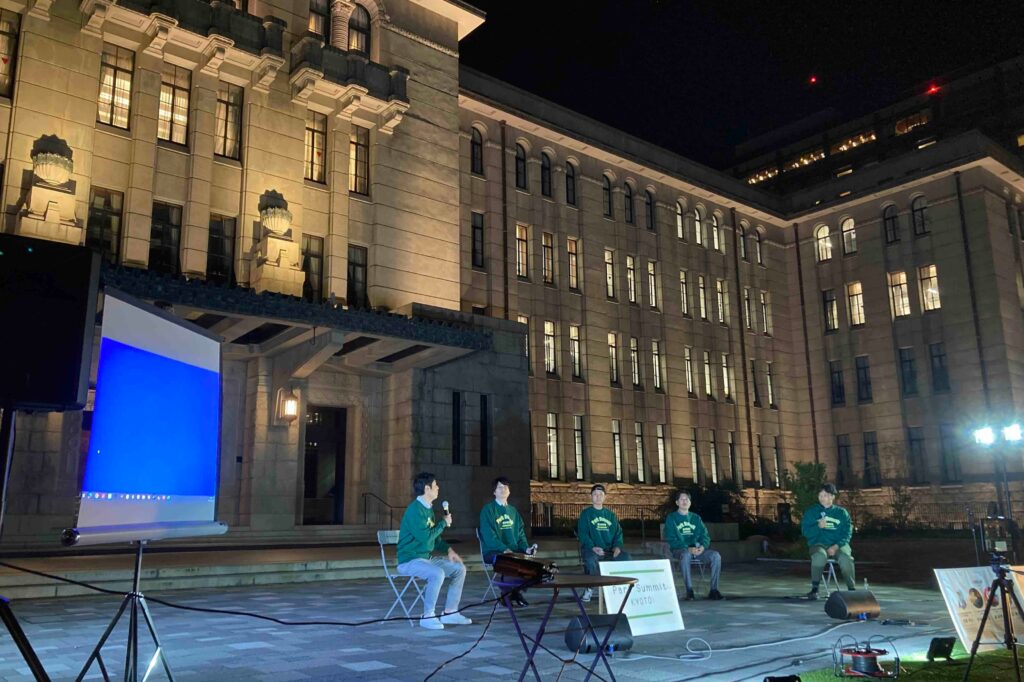

また、Park-UP事業に取り組む公園同士が交流できるトークイベント「Park Summit KYOTO」を開催し、お互いの活動の情報を共有するなど、市内の公園プレイヤーの横のつながり作りの機会も用意されています。これまでの様子はPark Summit KYOTOのWEBサイトでレポートされています。

公園が横につながる意見交換の場は他にも。この3月に北鍵屋公園の地域交流施設で行われた「市民対話会議」では「使いやすく、ひらかれた公園」をテーマに市長と市民による対話が行われました。

「きたかぎや公園オープンパーク」と同じ日に開催された模様を見学させていただいたのですが、皆さんアツイ!とても楽しい雰囲気で、アイデアと行動力溢れる個性的な公園プレイヤーの皆さんからそれぞれの公園での取り組み紹介があったほか、松井市長や大学の先生、公園利活用コーディネーターなど、色々な立場の人から話があり、活発な意見交換や未来に向けたディスカッションが行われていました。

前出の北鍵屋公園ではセブンイレブンとの協働でステキな地域交流施設がオープン。自治会、公園愛護協力会、保育園、商店街、大学生、子育て家族などさまざまな人が公園運営委員会のメンバーになり、公園の担い手が増えています。

山科区の六兵ヱ池公園では、キッチンカーの店主に子どもの見守りをしてもらうことを出店条件にするなどの工夫もしながら、地域のいろいろな人の目で子どもたちを見守る公園づくりを行っています。中京区の竹間公園では、小学校跡地という特徴を生かし、ボール遊びができる公園を目指して小学生と一緒に公園のルールづくりを進めています。そのほか、新京極公園、桂坂公園、船岡山公園でも、それぞれの個性を生かした公園づくりが進められています。

「市内の950か所すべての公園でPark-UP事業に取り組んでいただく必要はなく、それぞれの公園にあった利活用の形を地域が考えていく中で一つのツールとしてPark-UP事業を活用してもらえたら」と大野さんは話してくださいました。

多様な人が担い手になって公園の魅力を高め、公園からつながる地域づくりをサポートするPark-UP事業。京都のまちなかの街区公園から始まるいろいろな物語を、みんなの公園愛護会でも追いかけていこうと思います!

【基本情報】

| 取り組みの名称 | Park-UP事業 |

| 実施自治体 | 京都市(京都府) |

| 事業の目的 | 地域主体の柔軟な管理運営を、民間企業等の多様なサポート団体が運営支援することにより、公園の魅力向上を目指すとともに、地域コミュニティの活性化など、地域課題の解決や価値向上に寄与することを目的としています。(ホームページより) |

| 取り組みの詳細 | 京都市のホームページをご覧ください |