みんなの公園愛護会では、地域の人々や公園ボランティアとともに、公園をより良くしようと頑張る行政の取り組みにも注目しています。

仙台市では、市民協働による持続可能な公園づくりを進めるため、地域の公園を守り育てる「公園愛護協力会」と行政が一体となり、活動しやすい環境を整える取り組みを行っています。

この「公園愛護協力会活動推進プロジェクト」について、仙台市 百年の杜推進部 公園管理課 参事兼課長 福與聡さん、施設管理係 係長 川崎剛さん、大内唯さんにお話をお聞きしました。

市民の自発的な声から始まった「公園愛護協力会」

仙台市の公園愛護協力会は、「町内の公園は、町内の人々の公園としていつもきれいにし、可愛がって育てていくために児童公園愛護協力会をつくろう」という、一人の市民による呼びかけから始まりました。

その吉井久太郎氏の呼びかけに賛同した児童公園のある地元町内会長が集まり、翌1964年に「仙台市児童公園愛護協力会」が結成されました。当時市内にあった26の児童公園のうち、実に25カ所で協力会が発足したという事実が、この取り組みが当初から市民発で全市的な広がりを持っていたことを物語っています。

その後、対象が児童公園から都市公園へと広がり、50年以上経った現在では、1,866の公園のうち1,352カ所の公園で協力会が設立されています(令和7年4月1日時点)。

市内の協力会を束ねるユニークな自治組織「連合会」

仙台市の愛護協力会の歴史でユニークな点は、各協力会をまとめる組織として、「仙台市児童公園愛護協力会連合会」が同時に設立されたことです。

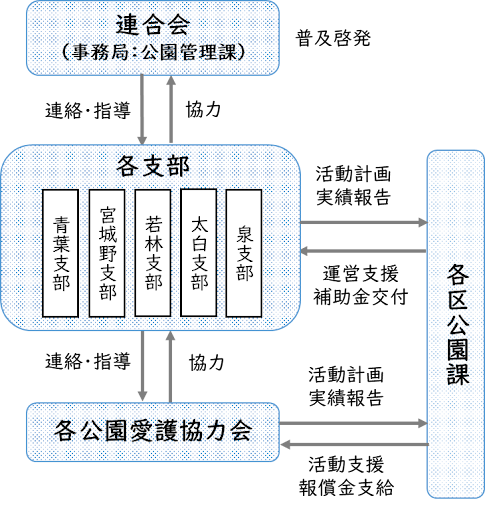

連合会は、各区に5つの支部があり、選出された役員が事務局を務めます。各支部には単位愛護協力会あたり500円の補助金が交付され、区内の協力会の活動の活性化を図るための事業や親睦を深めるための事業、各協力会の取りまとめを行っています。

連合会では毎年総会が開催され、市とは独立した形で審議・議決を行い、事業を実施するという自治の形が確立されています。単なる連絡や交流・親睦の場ではなく、「意思決定する場」としての機能を持つことは、とてもユニークな点です。

市役所の公園管理課が連合会の事務局を務め、各区役所の公園課が各支部の運営を支援するなど、市の職員とも密に連携しています。

課題は高齢化や参加者不足、連合会と市が連名で作る「活動推進プロジェクト」

公園愛護協力会は、仙台市の公園行政にとって重要なパートナーです。しかし、近年は高齢化や参加者不足により、十分な活動ができない団体も増え、より充実した支援制度や新たな担い手の確保が課題となっていました。

そこで、愛護協力会がより活動しやすい環境を整えるため、支援体制の見直しに着手。なんと連合会と市が連名で、「仙台市公園愛護協力会活動推進プロジェクト」を立ち上げました。

みどりの基本計画の重点的な取組みである「百年の杜づくりプロジェクト」の関連プロジェクトとして位置付けられた6年間の計画です。

まずは、市内の全協力会を対象としたアンケートと連合会支部役員へのヒアリングで、現状と課題を洗い出しました。その結果、以下の3つの課題が浮かび上がったといいます。

アンケートから見えた課題

1)活動主体の高齢化等による担い手不足

2)活動に必要な物資や技術の不足

3)公園愛護協力会の認知度不足や愛護活動に関する情報不足

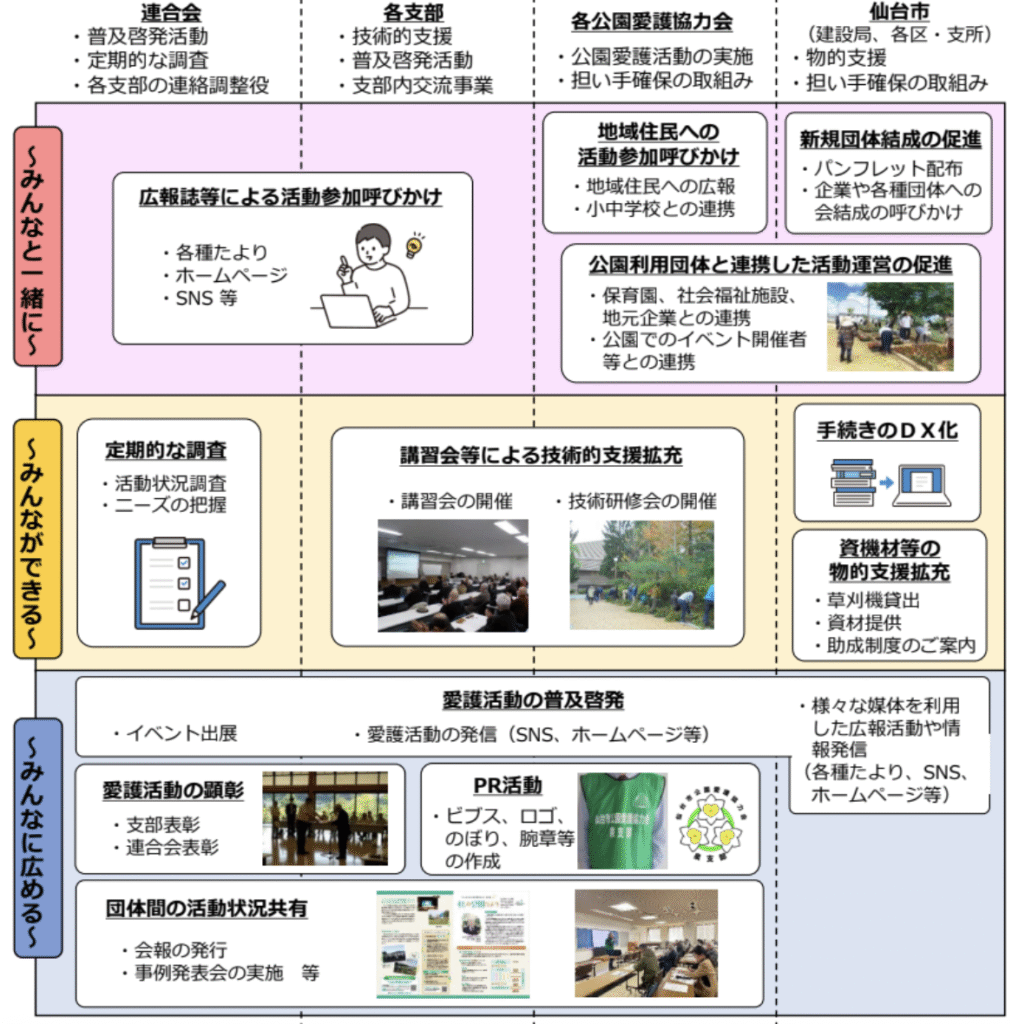

これらの課題解決に向け、市と連合会、各支部、そして各協力会が連携しながら取り組むための方針が策定されました。

行政だけ、協力会だけが一方的に考えるのではなく、アンケートやヒアリングを通じて広く意見を募り、アイデアを出し合いながら共に考え、連名でプロジェクトを策定するという手法は素晴らしいものです。

こちらのアンケート結果は、この記事の最後にPDFでご覧いただけます。

「みんなで育てるみんなの公園」を実現する3つの基本方針

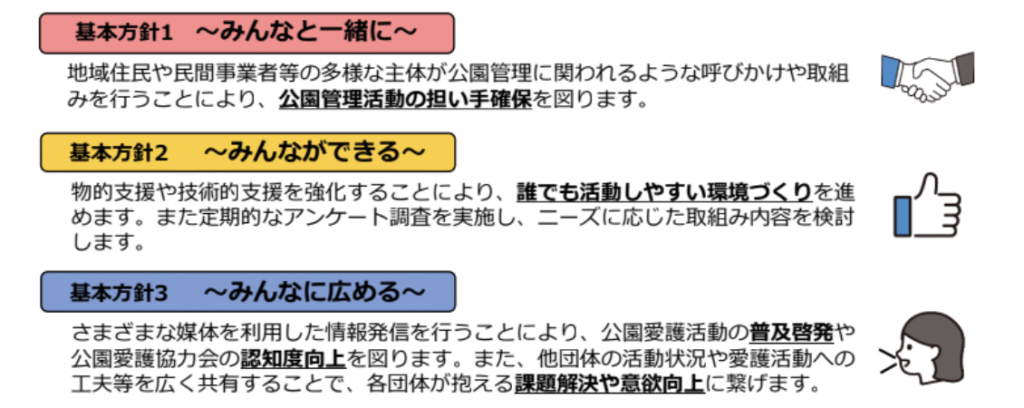

こうして現状と課題を踏まえ、協力会の活動を推進するための基本的な考え方と、3つの基本方針が策定されました。

基本的な考え方 :「みんなで育てるみんなの公園」

この考え方には、協力会の制度を持続させるには、各団体がより活動しやすい環境を整える必要があること、そして何より「みんなで楽しく、愛着を持って公園に関わること」が重要だという思いが込められています。

さらに3つの基本方針が設定されました。

この3つの基本方針に基づき、公園愛護協力会への活動支援メニューがアップデートされました。

具体的な取り組みとしては、市内の団体の活動事例やヒントを紹介する「会報の発行」がスタート。また、一部の区で行われていた「草刈機の貸し出し」が全市に拡大され、安全性の高い自走式草刈機の配送から回収、保守点検までの業務委託化を予定しています。

市・連合会・各支部・各協力会が連携しながら、それぞれの立場でできるアクションがまとめられました。

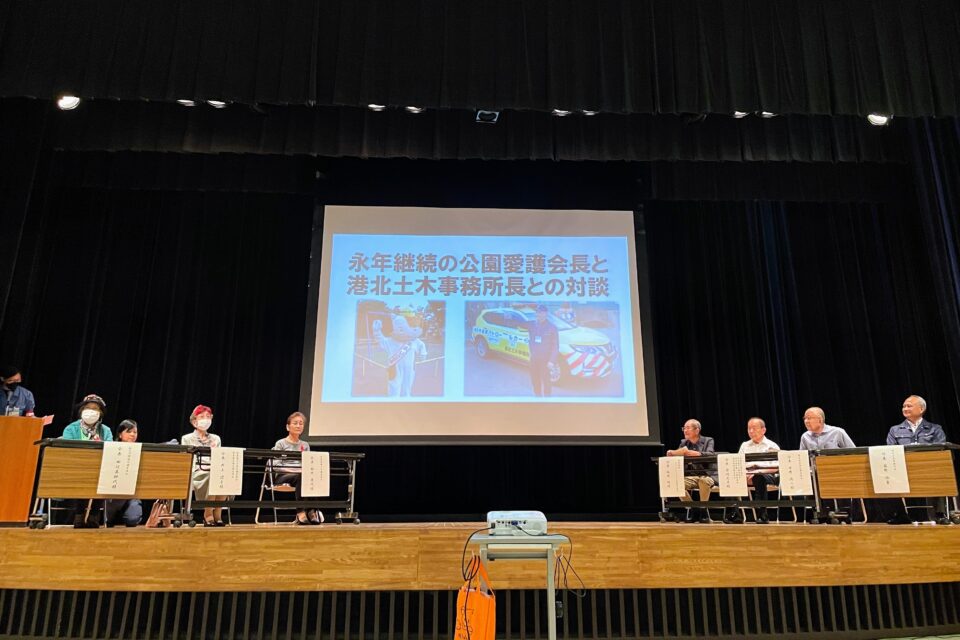

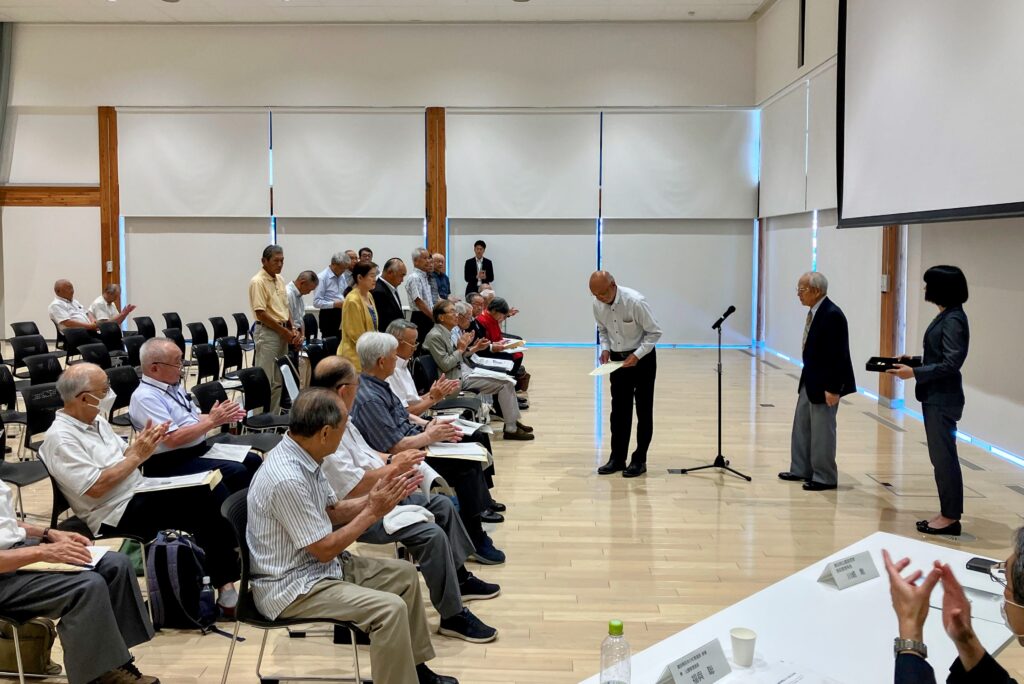

連合会総会で正式承認、表彰と講演も

活動推進プロジェクトの内容は、連合会役員会での検討や各支部での丁寧な説明を経て、連合会総会で承認され、正式にスタートしました。総会では前年度の事業報告と決算報告に加え、今年度の事業計画案と予算案が可決され、建設的な意見交換も行われました。

総会に合わせて、表彰式と講演会も行われました。表彰式では、5年以上の顕著な功績がある団体表彰や、公園愛護協力会長として10年以上在任された方などの個人表彰が行われました。

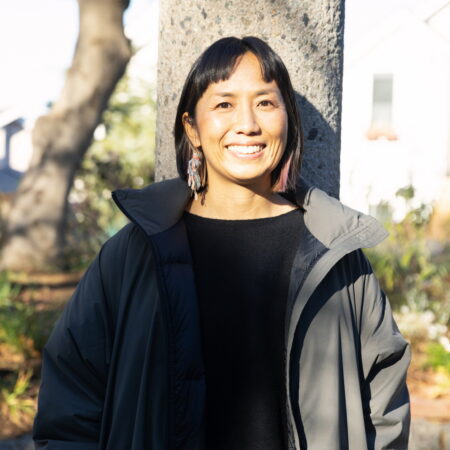

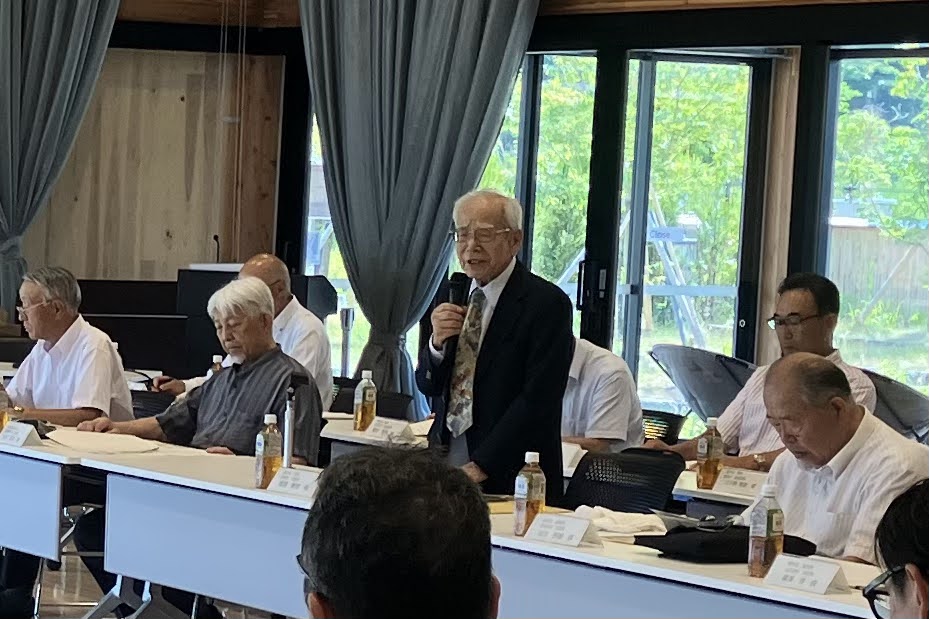

講演会では、みんなの公園愛護会を講師としてお招きいただき、椛田と跡部から、全国の公園愛護活動の状況や参考になりそうな事例、活動のヒントなどをご紹介させていただきました。

公園愛護活動は、子どもたちの未来と地域のつながりを育む

連合会会長の渡邉勝雄さんにもお話をお聞きしました。渡邉さんは、市内の1359団体を取りまとめる連合会の会長を15年ほど務めていらっしゃいます。

渡邉さんによると、公園美化活動は制度が始まる昭和39年よりも前から、市内各地で自発的に行われていたそうです。みんなで公園をきれいにすると、子どもたちは鉛筆や消しゴムなどの「ご褒美」をもらっていたという、心温まるエピソードも聞かせてくれました。

ご自身も子どもの頃、公園掃除をするお父さんの背中を見ていたという渡邉さん。地元の子どもたちのために、地元の人たちの手で、地元の公園をきれいにするという愛護精神を育む活動が、長く仙台の地に根付いていることを教えてくださいました。

渡邉さんの地元では、冬期以外の毎月第2土曜と28日を「庭の日」とさだめ、公園清掃を行っているそう。公園での活動は、子どもたちと触れ合う機会が多く楽しいだけでなく、定期的に顔を合わせることでお互いの安否確認にもなり、地域住民を結びつける大切な役割も担っていると話してくださいました。

また、コロナ禍で支部の研修などができなかった時には、支部でアンケートをとって、活動の手引きやマニュアル、助成金情報などをまとめたハンドブックを作成。「これを渡せば会長が代わっても引き継げる」と好評だったこのハンドブックには、長年の経験と知恵が詰まっています。

多くの人が公園に関わりあっていく雰囲気をどのように作っていくか。市内の協力会が集まる連合会はもちろん、行政も含めて、お互いを尊重し、理解しながら活動していることを教えてくださいました。

ともに課題を洗い出し、考えた公園愛護協力会の未来に向けた新しい取り組み。仙台市が示す、市民と行政が築く信頼関係と温かい協働の輪が、持続的な公園活動を支えています。

【参考】R5年度に実施した仙台市のすべての公園愛護協力会を対象としたアンケート調査の資料(概要)をご提供くださいました。

【基本情報】

| 取り組みの名称 | 仙台市公園愛護協力会活動推進プロジェクト |

| 実施自治体 | 仙台市(宮城県) |

| 事業の概要 | 仙台市公園愛護協力会活動推進プロジェクトは、令和5年度に各公園愛護協力会を対象に実施したアンケートや令和6年度実施した支部役員ヒアリングにより課題や要望を把握した上で、公園愛護協力会連合会と仙台市の連名で策定し、本プロジェクトに基づき、連合会、各支部、各公園愛護協力会、仙台市が様々な取り組みを実施することにより、公園愛護協力会の更なる活動推進を図る。(総会資料より) |

| 取り組みの詳細 | 仙台市のホームページをご覧ください |