各地の公園ボランティア活動を紹介する「となりの公園愛護会」。今回は、東京都大田区で小学校の授業で地域づくりを体験的に学ぶ機会を提供しているこちらのみなさんです。公園で行われた「総合的な学習の時間」の授業にお伺いしてきました。

いきちかクラブの皆さんが小学校の授業をサポート

大田区にある東矢口三丁目公園(ひがしやぐちさんちょうめこうえん)。JRと東急線の蒲田駅から歩いて10分ほどの住宅地にある公園です。遊具やベンチのほか、舗装された広場、公衆トイレもあり、子どもたちの遊び場としてはもちろん、周辺で働く大人たちがひと休みするなど、さまざまな人の利用があります。公園の裏にはすぐ目の前に東急多摩川線の線路があり、すぐそばで電車を見ることもできます。

こちらで花壇づくりや清掃のボランティア活動をしているのは、いきちかクラブの皆さんです。いきちかクラブの皆さんの花壇づくりや花の里親などの活動は、以前の記事でご紹介しています。

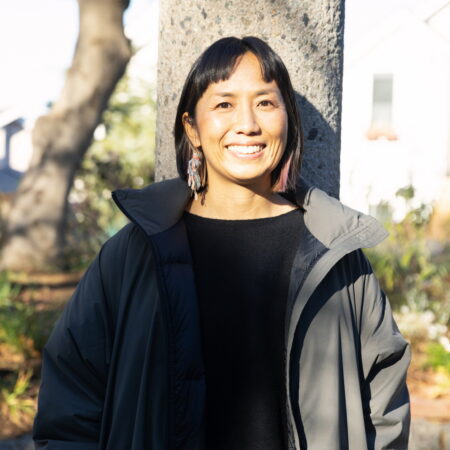

いきちかクラブのみなさんは、地域の小学校で行われる授業の協力をされています。今回、大田区立道塚小学校の3年生に向けた公園活動の体験授業が行われるとお聞きし、見学させていただきながら代表の向井愛さんをはじめみなさんにお話をお聞きしました。

「地域」をテーマにした総合的な学習の時間に

いきちかクラブと道塚小学校との出会いは2022年の夏。学校で配った活動紹介チラシをきっかけに、当時の3年生担任に興味をもってもらったことが始まりだったことを向井さんが教えてくださいました。

「地域」について学ぶ小学3年生の「総合的な学習の時間」の探求学習として、地域の公園を守り育てる活動はぴったりです。

2022年は、それまで関わっていた商店街のお祭りがコロナ禍で中止になった影響もあり、公園で花壇づくりをするいきちかクラブの活動について、子どもたちが学び、活動紹介動画やポスターを作るという授業が行われました。その様子はいきちかクラブのサイトで紹介されています。

(活動報告)[#みちづかxいきちか] 道塚小学校といきちかクラブの協働授業

子どもたちの「知りたい!」を大人たちがサポート

毎年形を変えながら続いている道塚小学校との連携。今年も3年生の総合的な学習の時間の授業に協力することになり、6月末には出前授業を実施。向井さんほかメンバーのみなさんから3年生の児童84名に向け、いきちかクラブの活動や思いが伝えられました。

その後も授業で「地域のためにできること」について子どもたちが考える中、「いきちかの活動を体験してみたい!」という声が上がり、早速今回の体験フィールドワークが企画されることに。

こうして、7月に3年生84人全員が公園活動を体験する場が作られました。子どもたちの「知りたい!」「やってみたい!」という意欲を、大人たちが協力してすぐに実現する機会を作っているのがステキです。

熱中症に注意が必要な季節ということもあり、30分の2交代制のプログラムが組まれましたが、この日はなんと台風予報(!)、雨が降り出す前の涼しい時間にスタートすることができました。

公園のお手入れ活動とコンポストを体験

この日は、いろいろな活動を体験できるようにと以下のメニューが用意されました。

・花壇の花がら摘み

・夏の水やり負担を軽減する吸水ポリマーの埋め込み

・堆肥場の草のカットと切り返し

・水やり(ホースとペットボトル)

・ごみ拾い(拾ったあとの分別まで!)

・コンポストへの生ごみ投入体験

公園の正面花壇では、咲き終わった花をハサミで詰むお手入れが行われています。切って、集めた花がらは堆肥場へ。みんなでお手入れすることで花壇がより美しくなっていきました。

一方フェンス側の細長い花壇では、夏の水やりの負担を軽減するため、土中で水を保持する吸水ポリマーを埋め込む作業が行われています。使用された吸水ポリマーは、柑橘類やバナナの皮などでできた100%オーガニック素材なので安心です。

「このくらいの深さでいいですか〜?」「もうちょっと!」などの声が飛び交い、楽しく作業がで進みます。花の根っこを傷つけずに穴を掘るのは難しいですね。

こちらは堆肥場チームです。長いままの枯れ草を刈り込みバサミでカットしたり、大きなシャベルで上下を返したり。結構力が必要な作業に挑戦していました!

ごみ拾い隊も大活躍でした。ぱっと見て「今日はゴミが少ないかもね〜」と話していたものの、アイスクリームのごみや空き缶、ペットボトル、タバコの吸い殻、お菓子の袋など、たくさんのごみが集まります。

低木の根元や裏側、フェンスの近く、ベンチの奥など、見えにくい場所にごみがたくさん隠れています。側溝の小さな隙間に落ちたごみを上手に拾うごみ拾い名人も現れ、まるで宝探しのように楽しんでいる子が多くいました。

集めたごみを分別するところまで丁寧に行い、種類ごとに袋にまとめ直していました。

いきちかクラブでは、コンポストで行う土づくりにも力を入れており、ベランダでも使えるキエーロ式プランターコンポスト製作講座なども行っています。

キエーロ式コンポストは、土の微生物の力を使って生ごみを分解・消滅させる再生システムです(「生ごみ、消えろ〜」という願いからその名がつけられました)。このキエーロを集合住宅のベランダでも使えるよう小型・軽量化したものが、キエーロ式プランターコンポストです。(詳しくはいきちかクラブのサイトに紹介されていますので、ご興味ある方はご覧ください)

この日も、子どもたちからの声を受け、キエーロ式プランターコンポストが公園に持ち込まれ、生ごみ投入体験コーナーが作られました。土に穴を掘って、細かくした生ごみを入れて、ごみに土をくっつけたら、乾いた土をかぶせて完了!あとは微生物が分解してくれるのを待つだけです。

微生物の話を聞き、目に見えない世界に思いを馳せながら、体験する3年生のみなさん。「このあとどうなるの?消えちゃうの?」「びせいぶつだよね」「おもしろかった!」いろいろな声が聞こえてきました。

後半、降り出した雨が強くなり、傘をさしながらの体験となりましたが、みなさんそれぞれにいくつかの体験をして「地域のためにできること」の学びが体感として広がったのではないでしょうか。

後日、3年生の担任である山本先生から、以下のコメントをいただきました。

公園のすてきな花壇は、いきちかクラブの皆様による真心こもった地道で丁寧な活動によって支えられていたのだと私自身気が付きました。子どもたちも『きれいになって嬉しい。』『みんなのために自分たちでできることを私たちもしたい。』など、振り返っていました。

向井さんからも、以下のコメントをいただきました。

公園活動をしている立場として、私たちの取り組みを「地域」の学びの中で取り上げていただけることを、大変ありがたく思います。また、子どもたちの主体性を大切にした丁寧な学習の進め方や、先生方のご負担もある中で現地での体験の場を設けてくださったことに、子どもを未来の宝と考える一人としても、心から感謝しています。これからも学校や地域のいろいろな機関と協力し合いながら活動していけたらと思います。

84名の子どもたちがそれぞれに体験できるようプログラムを用意し、雨や暑さにもその場で臨機応変に対応しながら、実行されていたこの日。地域の有志のみなさんも、先生方も子どもたちも、まさに「地域のためにできること」を実践されているステキな時間でした。

どうもありがとうございました!

【基本情報】

| 団体名 | いきちかクラブ |

| 公園名 | 東矢口三丁目公園、新蒲田二丁目児童公園(大田区) |

| 面積 | 795 m2 、286 m2 |

| 基本的な活動日 | 毎月1回 奇数月は第2土曜、偶数月は第2日曜の 10:30-12:00(10~5月)または16:00-17:30(6~9月) |

| 活動内容 | ゴミ拾い、除草、花壇の管理、植物の水やり、愛護会活動のPR、新メンバーの募集や勧誘、地域住民と連携したイベント、花の里親・土の里親(自宅での栽培)、公園内の刈り草の堆肥化(腐葉土づくり) |

| 設立時期 | 2019年 |

| 主な参加者 | 地域の有志メンバー、花好きのご近所さん |

| 活動に参加したい場合は | LINEオープンチャットへの参加がオススメです。ホームページでも活動について詳しくお知らせをしています。 |