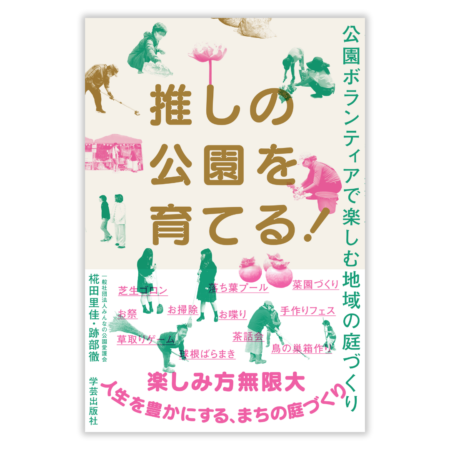

さまざまな公園ボランティア活動を紹介する「となりの公園愛護会」。今回は、30年以上にわたり、地域の自然公園を守り育てている、こちらのみなさんです。毎月行われている植物観察会と、ススキ野原を取り戻す活動にお伺いしました。

広場も森も!住宅街に残された町田の原風景

町田市にあるかしの木山自然公園。町田駅からバスで15分ほどの住宅街の中に広がる森のようなこの公園は、5.5haもの広さがあり、シラカシの森や竹林、トンボ池、町田の市街地から丹沢の山まで見渡せる展望台と、さまざまな表情が楽しめるのが魅力です。今回取材したレポーター武石の住む地域からそう遠くない場所にあるこの公園。歩いていると、見たことのない花や実を見つけたり、池には水辺の昆虫が集まっていたり、毎回さまざまな発見があります。鳥たちの声もたくさん聞こえてきます。かしの木山自然公園は、普段の生活では感じにくい人間以外の生き物の存在を身近に感じられる場所なのです。

市民が中心になって守ってきた地域の自然

もともとはドングリ山と呼ばれていたこの場所。公園開園の動きが始まったのは、周囲の宅地開発が進み、急激に自然が失われていた1985年頃でした。地域の大切な自然を残したい。そんな住民の思いが署名運動に繋がり、市が土地を買収し、公園として保全することが決まりました。

そして、市民と市が協働で公園を作っていくことになり、1986年、開園に先駆けて、「かしの木山自然公園愛護会」を結成。市民の手によって園路やベンチが作られるのと同時に、市の作業も進み、1988年に開園となりました。

以降、愛護会で清掃や竹林管理、雑木林の伐採や実生苗の植え付けなど、保全活動が続けられてきました。現在、シラカシ林や雑木林、竹林、野原などエリアごとに違った表情が楽しめるのは、町田市の原風景を残そうと愛護会のみなさんが話し合い、手入れをされてきたからなのです。

多い時で300人の会員がいたという愛護会は、樹木野草部、昆虫部、野鳥部、工作部という4つの部活動もあり、近隣の小学校の出張講座に行くなど、活発に活動をしていたそうです。

開園以来続いていた愛護会の活動ですが、2010年頃、運営管理の主体が市に移管され、市が委託した業者と、市が募集したボランティアが公園の運営管理を行うことになりました。愛護会のメンバーもそこに加わり、活動を続けてきたそうです。

その後、2024年に市の「公益活動団体」として愛護会が登録され、現在は再び活動を活発化しようと取り組まれているところです。植物観察会と園内の整備作業、植生・植相調査などを35名のメンバーで行っています。

30年以上続く、大人気の植物観察会

今回お伺いしたのは、30年以上続く大人気のイベント、植物観察会。植物観察会は、毎月第1土曜日の9:30から行われています。この日も続々と参加者が集まってきました。今回の参加者は21名。30名を超えるときも多く、いつもより少なめの人数とのことでした。

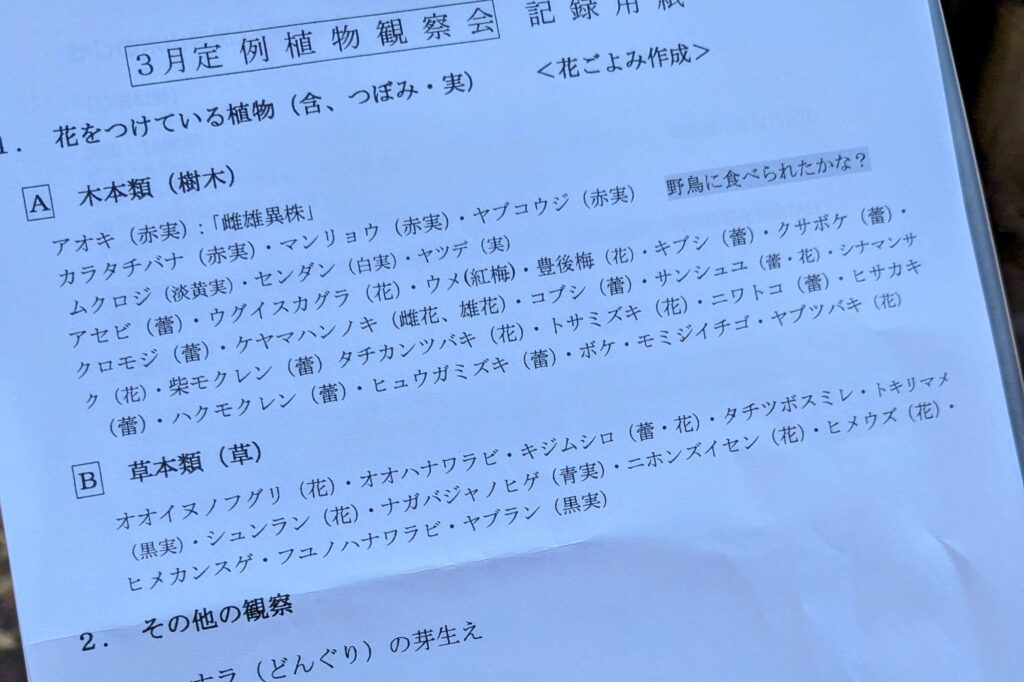

受付でまず配られたのは、観察会の記録用紙。事前に下見をされ、観察会で紹介できそうな植物がピックアップされてました。植物観察会は楽しいのですが、メモが追いつかず、後から思い出せないことも多いので、これは嬉しい!知らない植物もたくさんあり、歩き始める前からワクワクします。

今回、公園をご案内くださったのは、愛護会の長島靖彦さんと、ボランティアで案内人を担当されている丸山櫻薫(はるか)さん。お2人とも植物の専門家です。まず最初に、現在の公園の植物の状態のお話からスタート。今年の冬は、1ヵ月に1回ほどしか雨が降らなかったため、水不足で、全体的にいつもより季節が進むのが遅めとのこと。伺ったのは3月1日でしたが、開花や芽吹きが遅れているとのことでした。

専門家と一緒だから見つけられる、春の伊吹

では、観察会で出会った植物たちの一部をご紹介しましょう。

こちらはトサミズキ。葯(やく:おしべの先端の花粉が作られる場所)が赤いのが特徴なのですが、2,3cmほどの小さな花。これは1人で歩いていたら見逃してしまいそうです。

梅も見ごろの時期ですが、水不足のために、枝の先の方はつぼみのまま枯れているものも多いというお話でした。気候変動の影響が身近でも起きているのだと実感。

次はニワトコ。通常、冬芽には花芽と葉芽がありますが、ニワトコは花芽と葉芽が一緒に生えてくる「混芽」であるのが特徴だそうです。こうしたトリビアを知っていると、冬芽の観察もより楽しめますね。

かしの木山の自然の豊かさは足元にも。写真だとわかりづらいのですが、小さな野草があちらこちらから芽を出していました。こちらは、町田の野原を再現しようと取り組んでいる場所。秋にはみなさんでノアザミの植え付けを行ったそうです。

こちらはトンボ池。いつもならカエルの卵が観察できるところですが、水不足の影響はここにも。池の水がほとんどなくなってしまっていました。

身近な場所で、多様な生き物に触れられる豊かさを

植物観察会では、愛護会がどのような考えで保全活動に取り組み、公園を作ってきたのかについても伺うことができます。これだけの大きな公園です。そこには様々な苦労があったことを知り、歩いて行ける距離で多様な生き物に出会えるありがたさを改めて感じました。

現在、愛護会で特に力を入れているのが、ススキ野原の復活です。家や駐車場などで土地が埋まり、余白がなくなった市街地では、もう残っていない風景。昔はこの地域にも普通にあったススキ野原をもう一度復活させようと取り組んでいます。

現在の野原はササやチガヤがはびこり、ススキがかなり弱っている状態。ススキを元気にするには、ササやチガヤを機械で刈り取るだけではなく、手作業で根っこから刈り取る必要があります。昨年の秋に市の公益活動団体に登録されてから、愛護会で少しずつ作業をしているそうですが、まだまだ人手が必要です。作業が少しでもできる人がいれば、一緒やりましょうとの声掛けがあり、観察会は終了しました。

手作業で少しずつ。ススキ野原を取り戻す取り組み

後日、ササの刈り取り作業に私も参加してきました。

1時間ほど刈り取りを行いましたが、刈り取れたのは野原のごく一部。でも、落ち葉をどけると、ササ以外の植物が生えていたり、双葉が芽を出していたり、小さな発見がいろいろありました。

そして、作業しながらのおしゃべりにも新しい世界が。この日参加していたのは、かしの木山のような暮らしに身近な場所の自然保護に関心が高いメンバー。ほかの森の保護活動や講座に参加されたお話など、興味深いお話を聞くことができました。

手作業なので、ササを取り除けたのは全体から見れば小さなエリア。しかも、今回刈り取った場所もこれから暖かくなれば、またササが生えてきます。それでも長島さんいわく、5、6年続けていれば、徐々にササの勢いが弱まり、ススキが元気になってくるとのこと。大変なことのように思いますが、続けることで自分は何を感じるのか、知ってみたい気もします。この取材をきっかけに、愛護会のメンバーになり、引き続き作業に参加していくことにしました。

地域の大切な場所を、地域のみんなで、守り受け継ぐ

市街地に残る宅地開発される前の原風景のかけら。かしの木山ほど広くなくても、都市部や郊外のあちらこちらに少しずつ残っているのではないでしょうか。今回かしの木山自然公園を訪れて感じたのは、そうした街中の自然を守ってくれている人たちのありがたさ。暮らしの中で、自然を感じることができる豊かさです。

でも、そうした場所がずっと残っていくのは当たり前のことではありません。みんなの公園愛護会が行ったアンケートでも、担い手の高齢化や樹木のナラ枯れに悩んでいる団体が数多くありました。

今回取材させていただいた、かしの木山自然公園愛護会もその1つ。取材を通じて、地域の自然公園の歴史や意義を知ることができ、私もこの場所を残していくお手伝いができれば。そのように感じた貴重な機会でした。

【基本情報】