各地の公園ボランティア活動を紹介する「となりの公園愛護会」。今回は、京都市の新しい公園利活用モデル「Park-UP事業」で公園を魅力的な地域交流の場に変えた、こちらのみなさんです。コンビニとのパートナーシップで公園に地域交流施設も設置。3月に行われたオープンパークイベントにお伺いしてきました。

京都市のPark-UP事業については、こちらの記事でご紹介しています!

京都市Park-UP事業 第1号公園:みんなでつなげる、みんなの居場所

京都市伏見区にある北鍵屋公園(きたかぎやこうえん)。伏見稲荷や酒どころで有名な伏見区の中でも、京阪墨染駅から歩いて5分ほど、師団街道沿いの住宅地にある公園です。周辺には京都教育大学や墨染ショッピング街の商店街もあります。

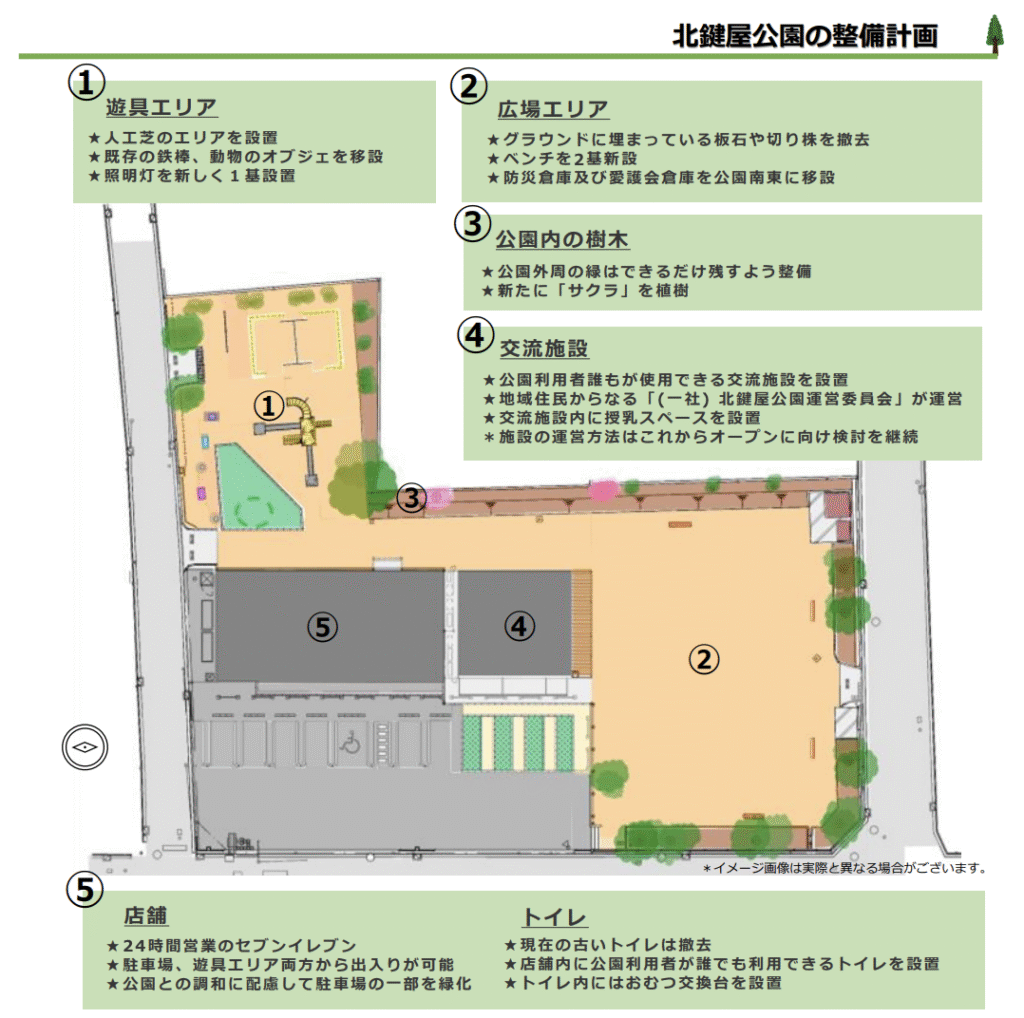

地元では消防公園という愛称で親しまれてきた北鍵屋公園。地域住民・民間企業・京都市の三者でプロジェクトチームをつくり、持続可能な公園運営の仕組みづくりに向けた共同研究が行われました。1年半にわたる共同研究を経て、京都市はPark-UP事業を創設し、北鍵屋公園はPark-UP事業の活用第1号公園に。遊具エリアと、広場エリア、Park-UP施設の3つのエリアをもつ新しい公園に生まれ変わりました。

プロジェクトの進捗状況を地域住民にできるだけ広く知ってもらえるよう、プロジェクトチームで検討してきた内容や計画案、実証実験イベントの様子などは、ニュースレターとして地域に配布されました。北鍵屋公園のみなさんの歩みがまとめられたニュースレターは京都市のホームページでも見ることができます。

ニュースレター「北鍵屋公園(通称:消防公園) NEWS LETTER」

・vol.1(2023.5)北鍵屋公園での取組の概要や、第1回プロジェクトチーム会議で出た意見

・vol.2(2023.秋)プロジェクトチームの計画案やアンケートの集計結果、実証実験イベント

・vol.3(2024.春)オープンパークの開催報告、プロジェクトチームの計画案

・vol.4(2024.夏)プロジェクトの進捗状況、施設の完成イメージ図

・vol.5(2024.秋)地域交流施設及びコンビニエンスストアのオープンについて

新しい北鍵屋公園のコンセプトは「みんなでつなげる、みんなの居場所」。公園運営委員会は、年齢も職業もさまざまな12名のメンバーで構成されています。公園運営委員の会長 安藤準佑さん、副会長 豊福火水成さんをはじめ、みなさんにお話をお聞きしました。

安藤さんは近くの「伏見いろどり保育園」の園長をされています。園庭がない小規模保育園のため、一番近い北鍵屋公園はよく利用する公園ということで、子どもの視点から意見を言う役割として関わり始めたとのこと。公園が子どもたちにとっても地域にとっても利用しやすく、どんな子も利用でき閉鎖的にならないような運営方法を考えていることを話してくださいました。

行政書士で自治連合会の副会長でもある豊福さんは、ご実家が公園の目の前で、お祖父様が愛護協力会の活動をされていたので子どもの頃から一緒に公園やプール(昔はプールもあったそう!)の掃除をしていたそう。Park-UP事業で薄暗く見通しが悪かった公園が明るくなり、防犯の面でも安心になったことを教えてくださいました。

近くの商店街である墨染ショッピング街で「伏見の写真館これから」を営む中田絢子さんも、運営委員会のメンバーです。地域で楽しく暮らすためにまちに関われたらという思いでメンバーになったことを教えてくださいました。冒頭の写真をはじめイベントの集合写真では中田さんが大活躍。いつも撮影する側で集合写真には写っていないとおっしゃる中田さんに、上の写真に入っていただきました。

街区公園にセブンイレブン!?

街区公園内にコンビニを作る取り組みは、地域住民・民間企業・京都市の三者での共同研究として2022年にスタートし、10回以上の協議やワークショップ、イベント実施などの検討を重ね、実現しました。公園の面積が減っても、地域交流施設ができることで、公園を中心に地域が良くなるという地元の判断が下される前には、反対の意見もあったそうです。

藤森学区の自治連合会をはじめとして地域の各種団体によって構成される「地域力アップ活動事業」のみなさん、ワークショップやイベントを通じて参加された地域のみなさん、公園の周辺住民、公園の利用者、セブンイレブンジャパン、京都市みどり政策推進室など、みなさんが根気強く話し合いを重ねた結果、現在の形ができました。

「ヤング世代から長年地域を支えてきたシニア世代までが集まりいざプロジェクトが開始すると、毎回とても大荒れ!目指すゴールは一緒なのに1人1人が本気で取り組んでいるからこそ熱くぶつかり合う。たくさん意見をぶつけ合いました。でも終われば皆仲良し。そんな地域だからこそ強い絆で完成までこぎ着けたんだと実感しています。」と話してくださったのは理事の星紀孝さんです。

セブンイレブンの新しい店舗は、京都市産木材を100%活用した次世代環境配慮型店舗とのこと(参考:セブンイレブンジャパンWEBサイト)。地域交流施設も同様に木材を活かした温もりのあるデザインで統一されています。

地域交流施設は、店舗とともにセブンイレブンジャパンが建設し地域に提供し、事業期間についても、設置許可の日から20年間を上限とする形で運用しています。電気代や火災保険、修繕費など20年間にかかる地域交流施設の維持管理費は、その一部をセブンイレブンの収益から賄う形で、地域住民の金銭的な負担が少ない持続可能な仕組みが考えられています(詳しくはPark-UP事業の記事でも紹介しています)。

「押し付けられるならやりません。あくまでも地域中心・地域主体ということで、資金繰りも建てた後も地域コミュニティにお金を落とすならということでやりました。藤森学区の子どもの大事な居場所です。」と話してくださったのは、昨年まで自治連合会長をされていた田村さんです。これからの20年、若い人が時代時代にあった運営をしていってくれるだろうとおっしゃっていました。

誰でも使える地域交流施設がオープン

地域交流施設は、土日祝を除く10:00-17:00にオープン(取材時)。公園と同じように誰でも利用できます。プレオープン期間中も、小さな親子連れや小中学生、テレワークの大人やシニアの方も、いろいろな人が利用されたそうです。

吹き抜けで明るく開放感のある室内には、畳の小上がりコーナーや、学習スペース、ミニキッチンもあります。公園とつながるデッキには地元の団体が設置する「とまり木ベンチ」が置かれ、テラスでも誰でも自由にひと休みできるようになっています。

地域交流施設の管理は、公園運営委員会のメンバーがシフトで管理人をしています。朝カギを開けて、ゴミを拾ったり、ベンチを拭いたりしながら、公園内のパトロールもしているそう。小学生の利用が増える午後は管理人が常駐するなど、カギっこが多い地域で子どもたちの見守りの役割も担っているのは地域にとってもありがたいことでしょう。

冬休みに入る前には、安藤さんたち運営委員会のメンバーが藤ノ森小学校に出向いて、全校生徒に向けて施設の使い方講習会を行うなど、地域との連携も積極的です。

午後下校した小学生がみんなで宿題をして、宿題が終わった子から外に遊びに行ったり、おやつを食べたりというのが最近の定番の風景とのこと。小学生だけでなく、中高生の居場所にもなっているというのもいいですね。

リニューアルした公園には高校生手作りのかまどベンチも

リニューアルした公園の広場エリアには、災害時に使用できる2つのかまどベンチがありました。これは、地域でかまどベンチ制作の実績のある京都工学院高校に依頼してできたことを、藤森学区自主防災会の会長もされている星さんが教えてくださいました。かまどベンチのほかにも、公園や施設内には、防犯カメラや非常通報ボタン、AEDを設置することで万が一にも備えているそうです。

北鍵屋公園のかまどベンチは、京都工学院高校で土木や防災工学などの都市デザインを学ぶシビルクラブのみなさんが、デザインから施工まで行ったというもの。自分たちの高校と、近くの深草小学校・深草中学校での制作経験を生かした改良版です。ベンチの座面は、仕切り棒の角が丸くカーブした優しい設計になっています。2年生の福島幹太さんと1年生の神田彗晴さんが、耐火レンガの組み立てやモザイクタイルを使った装飾作業についても教えてくださいました。自分たちが制作したかまどベンチが長年にわたり公園で利用されたら嬉しく、ますます地域が好きになりそうですね。

普段はベンチとして座面が固定されていますが、災害時などは住民がロックを解除してかまどに変身。このようにイベントで地域の人が使い方を練習できる機会があるのはいいですね。

遊具エリアの遊具も新しくなりました。老朽化のため、もともと行政が予定していた遊具更新にあわせ、オープンパークで子どもたちから意見を募集。人気の高かった「すべり台」と「うんてい」を備えた遊具を地域から京都市に提案し、写真の複合遊具が採用されました。人工芝のなだらかな丘も人気スポットです。座ったり、ゴロンと寝転んだり、ハイハイしたり。ここで宿題をする中学生もいるんだとか。

長年公園愛護協力会として公園を見守ってきたお二人

北鍵屋公園には、長年公園を見守ってきた公園愛護協力会の方がいらっしゃいます。尾崎利雄さんと、松原一郎さんです。お二人とも80代、松原さんは今年で90歳になられるそう!

お二人は藤森学区の自主防災会の活動をきっかけに、2011年から公園愛護協力会として安心安全な公園を作ろうと尽力されてきました。広い公園で時に街灯も見えなくなるほど鬱蒼と茂る草の草刈りや、かつて200本ほどあったというツツジの水やり、落ち葉清掃など、会長の尾崎さんを中心に長年公園を守ってこられたとのこと。

公園の目の前で洋服店を営む松原さんは、戦前この辺りは大きな家が立ち並ぶ立派な町だったと昔を振り返ります。軍需工場があった影響で、戦争中周辺一帯は退去命令が出て100軒ほどの家が疎開、松原洋服店はギリギリ残ることができたそうです。その後、昭和25年に公園ができてからも、ずっと公園を見守っていらっしゃいます。

Park-UP事業が始まる前は、広くても子どもが遊びに来ない閑古鳥の鳴く公園だったけれど、今は狭くなったのに芋の子を洗うように子どもが遊びにくると今の公園の人気ぶりを話してくださいました。

Park-UP事業のプロジェクトがきっかけで愛護協力会に若いメンバーも増えたそう。尾崎さんは「僕が元気な間はやるよ」と笑顔で力強く話してくださいました。

「きたかぎやオープンパーク」いろいろな人がつながるイベント

この日に行われたのは、第3回となる「きたかぎやオープンパーク」です。公園運営委員会のみなさんを中心に、さまざまな人が楽しい企画を用意していました。

藤森学区地域力アップのみなさんがかまどベンチで炊き出しを行い、100人分の豚汁が振る舞われました。そのほかにも、墨染ショッピング街やセブンイレブンのブース出店、トークイベント、龍谷大学 政策学部 Glocal Action Program(Ryu-SEI GAP)のみなさんによるクイズ大会、公園運営委員会主催のビンゴ大会など大盛況です。

京都市の松井市長や市の職員のみなさん、Park-UP事業に参加されている他の公園プレイヤーの方々、深草地域マスコットキャラクターの深草うずらの「吉兆(きっちょう)くん」も登場し、子どもも大人も本当に様々な世代の人が楽しんでいました。

この日は、地域交流施設の愛称募集も行われていました。たくさんの応募があったようで、どんな愛称になるか楽しみです。

「なるべく話し合いや取り組みの様子を可視化し、伝えられる機会を作るようにしています」と話してくださった安藤さん。オープンパークイベントもその一環として、多くの人が参加し、公園に来るきっかけ、公園での取り組みに一歩踏み込むきっかけになっています。

「みんなでつなげる、みんなの居場所」北鍵屋公園。公園運営委員会のメンバーや、交流施設の見守りボランティアも募集しています。運営側になってもらうことで、さらにいろんな話ができるようになるといいます。

「要望があれば、入ってきて自分で変えていってほしいと思います。今はそれができる環境があるので。立場は一緒ですから。」と豊福さんもおっしゃいます。お互い地域住民で、ボランティア。いろいろな人が運営側に参加することで、できることはさらに広がっていきそうです。

北鍵屋公園の取り組みはまだ始まったばかり。これからも工夫を重ねてみなさんでより楽しい公園づくり、公園から広がるまちづくりが盛り上がっていきそうです。

【基本情報】

| 団体名 | 北鍵屋公園運営委員会 |

| 公園名 | 北鍵屋公園(京都市伏見区) |

| 面積 | 2,282 m2 |

| 基本的な活動日 | 地域交流施設は前述と同様10:00-17:00オープン、公園運営委員会会議は月1回 |

| 会員数 | 12 名(公園運営委員会メンバー) |

| 活動内容 | 地域交流施設の運営、ゴミ拾い、除草、施設の破損連絡、利用者へのマナー喚起、愛護会活動のPR、地域のイベント、子ども向けイベント、他団体と連携したイベント |

| 設立時期 | 2011年(公園愛護協力会) 2024年(公園運営委員会) |

| 主な参加者 | 地域の有志、子育て世代、大学生、企業 |