みんなどう考え、どうしてる? 公園愛護会の今

公園ボランティア実態調査2025

全国自治体編

一般社団法人みんなの公園愛護会では、公園ボランティアおよび地域住民への業務委託を含めた「地域による公園育て」の実態を、全国の人口5万人以上の基礎自治体を対象に調査しました。このレポートでは、地域住民の関わり方や支援内容、抱える課題、注力する取り組みについて、実際の声とともに詳細に紹介しています。

公園愛護会はじめ各自治体で行われている市民の公園ボランティアに加え、自治会町内会など地縁団体への業務委託など、地域住民による公園育ての実態と現状を、多角的に把握することを目的とする。

高齢化および担い手不足が課題とされる一方で、地域の公園と公園コミュニティの価値・まちの緑の質が見直される今、住民による地域の公園への積極的な関わりをサポートする際の参考にする。

- 地域住民の公園育ての実態について、「ボランティア」だけでなく「業務委託」も含めて調査

- 価値と効果を「行政視点」と「公園利用者や住民視点」から質問

- 対象を人口5万人以上の基礎自治体に設定

方法:インターネットフォームおよびメール

対象:人口5万人以上の全国の基礎自治体 計515自治体 公園の管理や運営に関わる担当者

回答率:64.8% (政令指定都市:100%、中核市:77.4%、東京特別区:82.6%)

-

1地域住民による公園育ての有無とその種類

-

2ボランティア活動のある公園数と制度名

-

3自治体による支援の内容

-

4行政・住民視点の価値と効果

-

5進める上での課題

-

6最近注力している取り組み

-

7担当者の声と現場エピソード

-

8住民が関わらない場合の管理

-

9参考にしたい情報

-

10今後の展望

- 調査を終えて

1地域住民による公園育ての有無とその種類

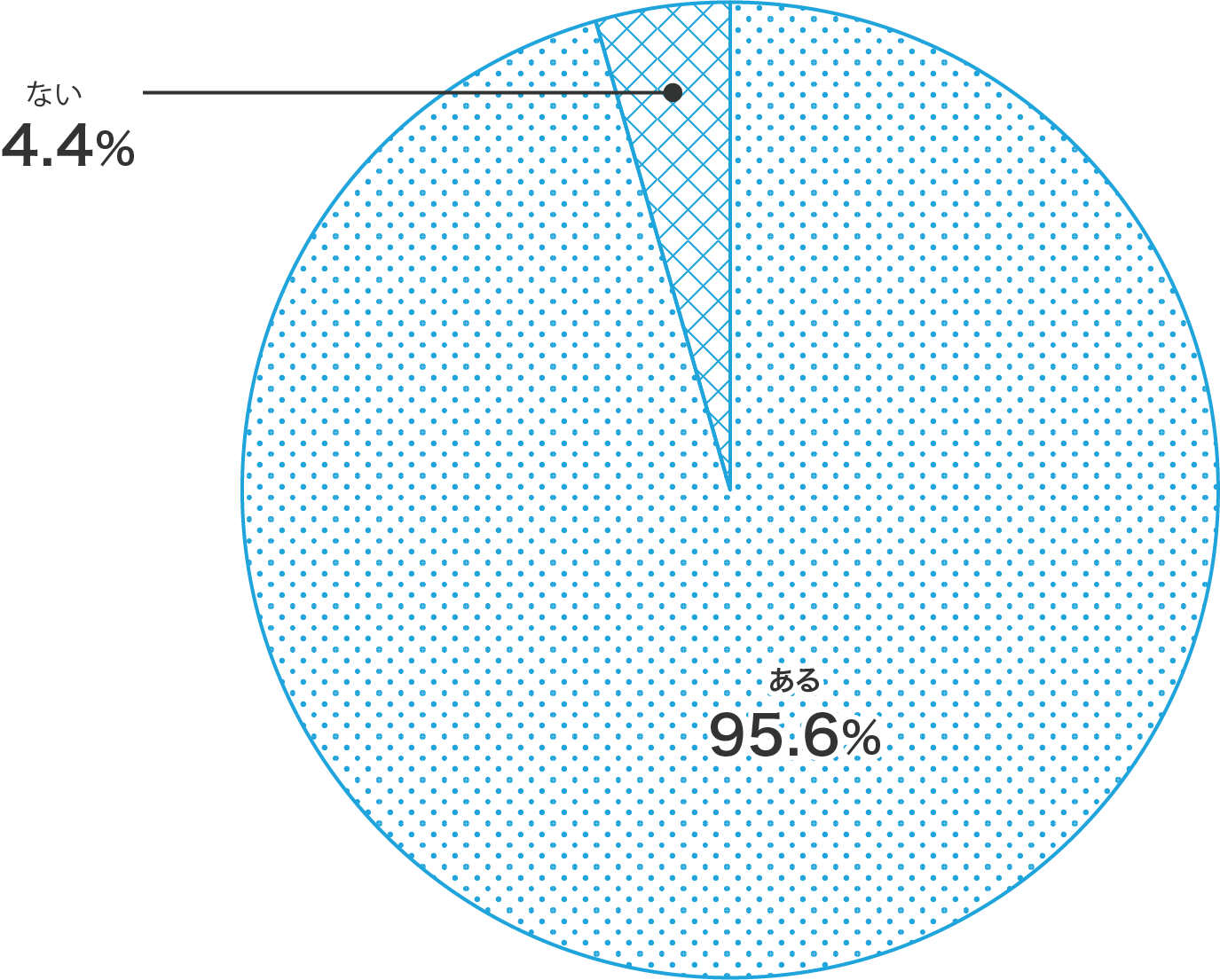

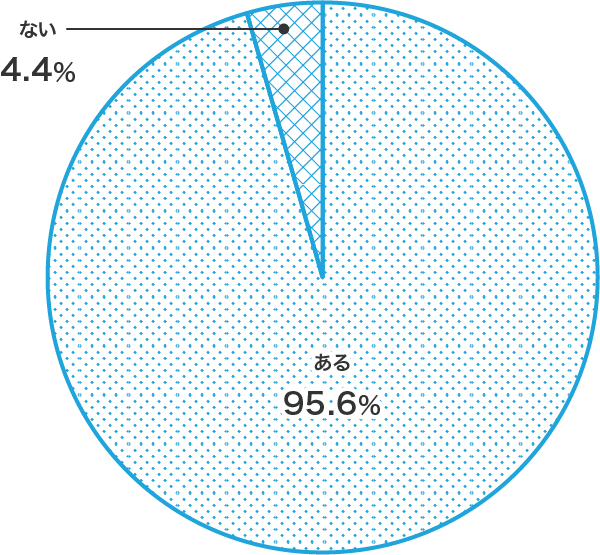

Q:公園等の維持管理に地域住民の関わりがありますか?

公園等の維持管理における地域住民の関わりの有無を聞いた設問。回答のあった340自治体のうち、325自治体、95.6%に公園等の維持管理に地域住民の関わりがあることがわかった。

公園等とは、都市公園や条例設置公園、児童遊園、市民緑地、及びこれらに類するものをさし、地域住民の関わりは、公園愛護会・アダプト・管理会・管理協定などのボランティアとしての関わり、および自治会町内会など地縁団体への業務委託を含む。地域住民の関わりを想定しているため、シルバー人材事業団や授産施設などへの業務委託は対象に含まない。

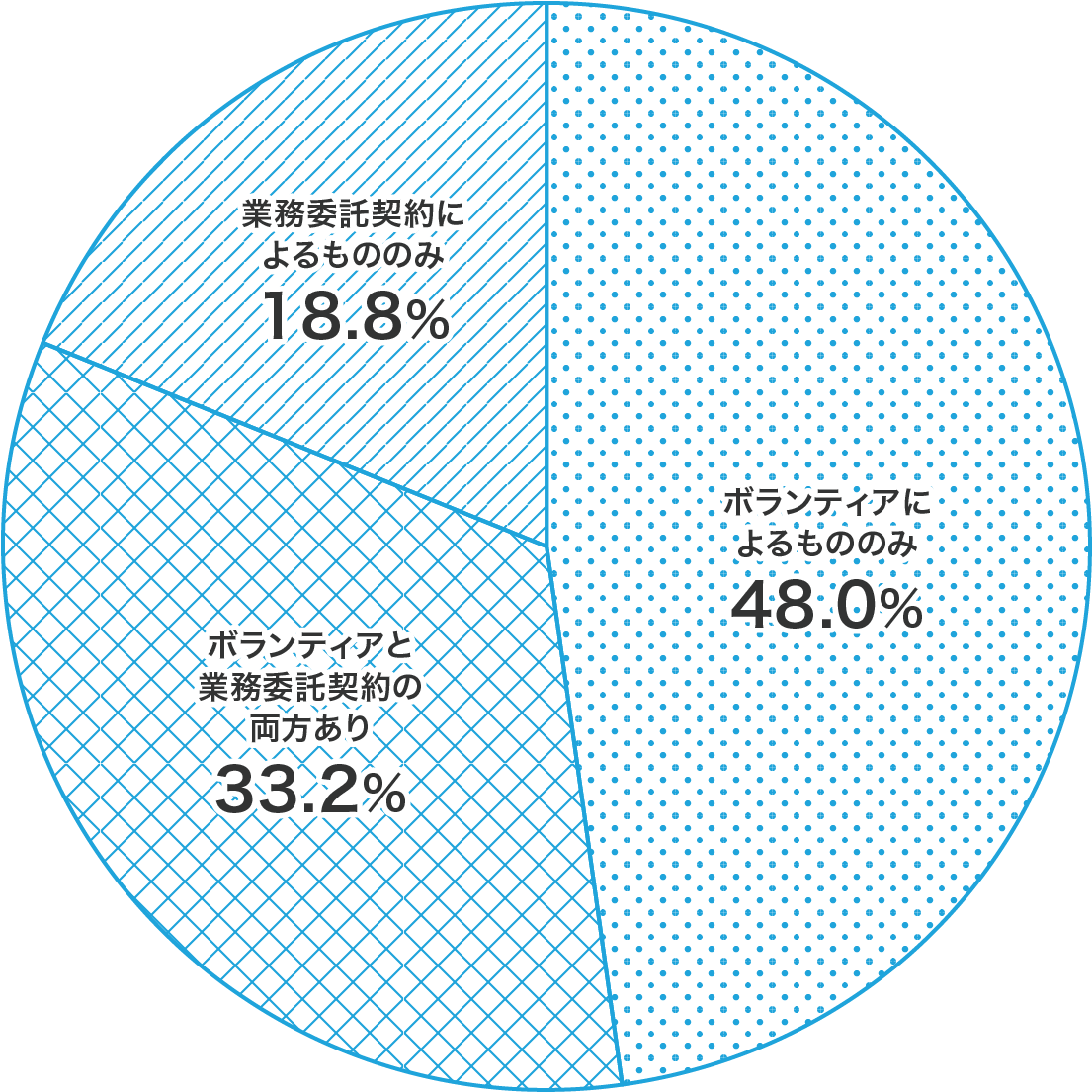

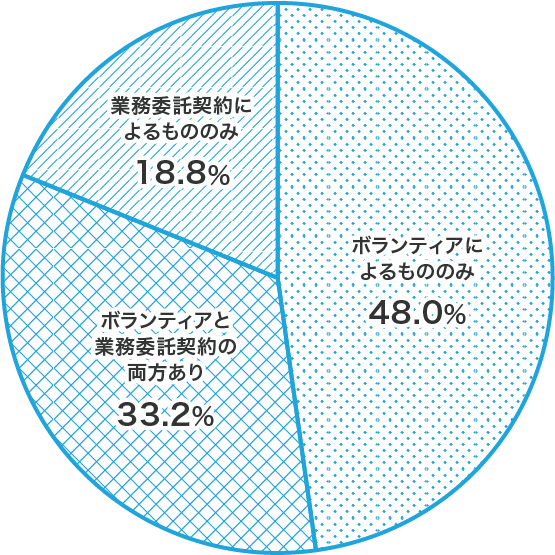

Q:その活動は、ボランティアですか? 業務委託契約を伴うものですか?

上の地域住民による公園育て「ある」の内容について、業務委託契約で仕事として発注されるものか、有志で行うボランティア活動かを聞いた設問。ボランティアとは、公園愛護会・アダプト団体・個人有志など、業務ではない有志活動(有償・無償を問わない)を指す。

264(81.2%)の自治体でボランティア活動が行われており、169(52.0%)の自治体で自治会町内会など地縁団体への業務委託が行われていることがわかった。ボランティア活動と業務委託の両方が行われている自治体も108(33.2%)あった。

2ボランティア活動のある公園数と制度名

Q:活動が行われている公園数と団体数について教えてください

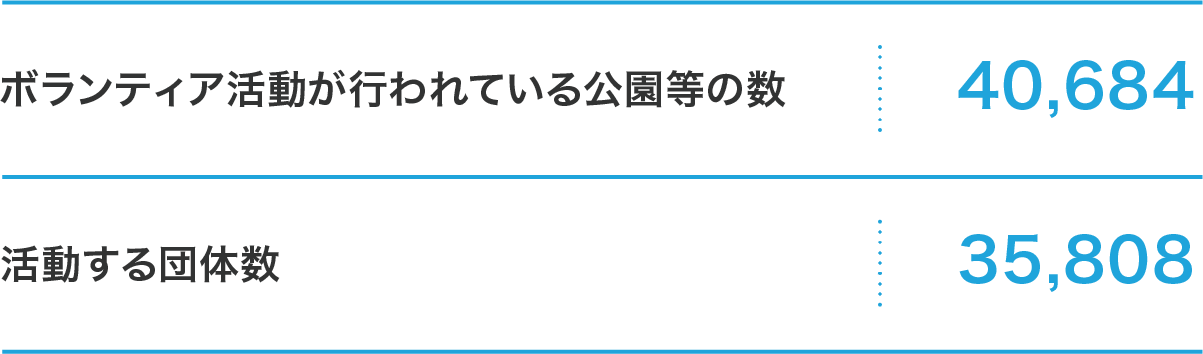

今回の調査では、様々な制度の下で、40,684の公園等で、35,808の団体がボランティア活動をしていることがわかった。 これには地域住民への業務委託による公園育ては含まれない。

公園ボランティア活動は、都市公園をはじめ条例設置公園、児童遊園、市民緑地、およびこれらに類する場所など、様々な場所で行われている。対象となる活動場所や状況は、自治体によって事情が異なっており、一概に比較することは難しい。

個別に見ていくと、特定の公園のみでボランティア活動が行われている自治体もあれば、9割以上の住区基幹公園において公園愛護会やアダプト団体などが結成されそれぞれボランティア活動が行われている自治体もあることが確認された。

今回、住区基幹公園(都市公園法上の街区公園、近隣公園、地区公園)における公園ボランティアの活動率を算出してみようと試み、住区基幹公園における活動数を聞く設問を設けたが、目的とする住区基幹公園における公園ボランティア活動率を算出することはできなかったため、掲載は差し控える。

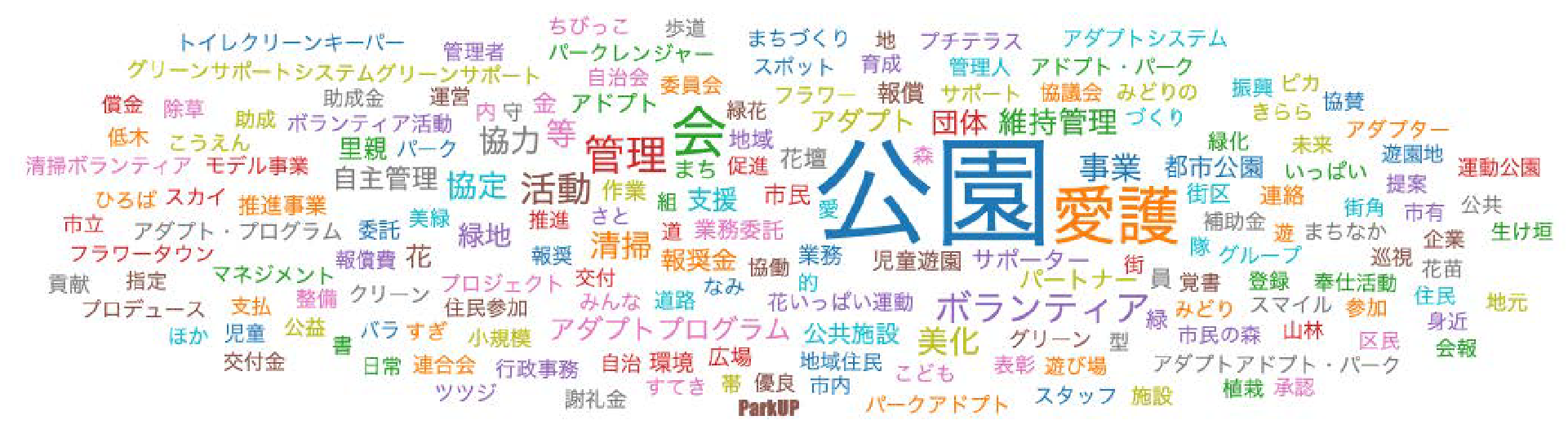

Q:上記のボランティアに関連する制度や事業名称を教えてください

回答のあった261自治体のうち、公園愛護会、愛護協力会、愛護委員、愛護団体など「愛護」と名前のつく制度が最も多く、82の自治体で「愛護」という言葉が使われていた。

そのほか、アダプト、アドプトなど「里親」系の名称、自主管理、管理協定、美化、ボランティアなどの文言も多く確認された。

活動場所を公園だけでなく道路・河川・公共施設など広く設定しているものや、花育てや花壇づくりのサポートに特化したもの、緑地や里山の維持管理、公園や広場の利活用に関するものなどもあり、自治体名の入ったものやわかりやすく親しみやすい名称の工夫も見られた。

3自治体による支援の内容

Q:地域住民の公園育てに対して行っている支援について、当てはまるものをすべてお選びください

地域住民の公園育てへのサポート内容として最も多いのは、ゴミや刈り草の回収(82.7%)。次に、清掃用具やゴミ袋などの物品提供(69.0%)、活動費・報償金等の金銭支給(57.9%)、活動中の保険加入(45.8%)、花苗や土・肥料の提供(41.5%)、草刈機など道具の貸出(35.0%)、看板の設置・PRグッズの支給(34.1%)、と続いた。

活動をしやすくするための用具庫や掲示板の設置、活動内容の広報や周知の協力、モチベーション向上のための表彰や団体間の交流促進支援、技術指導や研修会、専門家の派遣、情報誌の発行、イベント企画支援、公園利用に関する優遇など、さまざまなサポートが行われていることがわかった。

地域住民への業務委託についても、公園ボランティアと同様にさまざまな支援が行われていることが明らかになった。委託費は支援ではないため、活動費・報償金等の金銭支給には含めていない。

4行政・住民視点の価値と効果

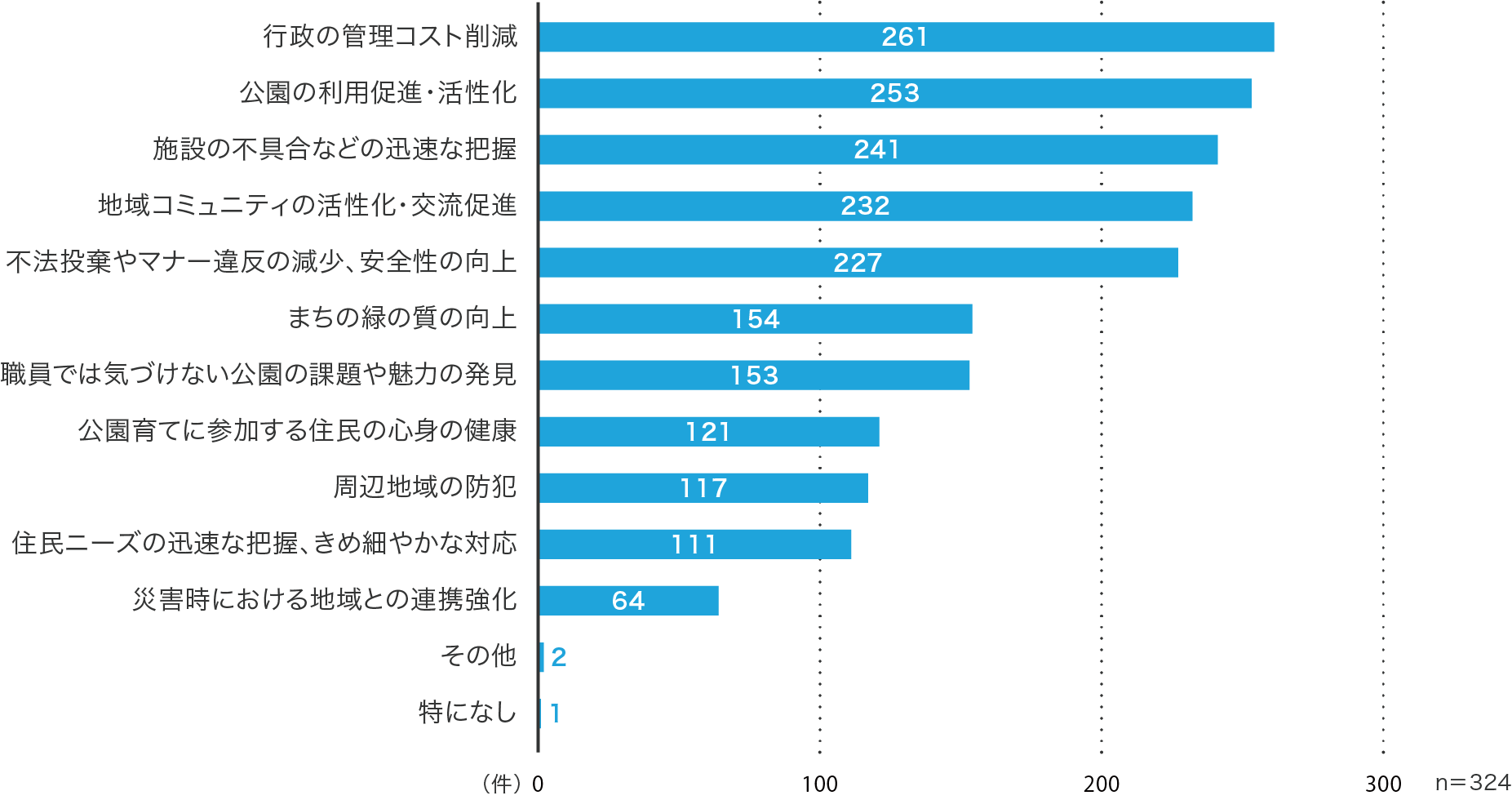

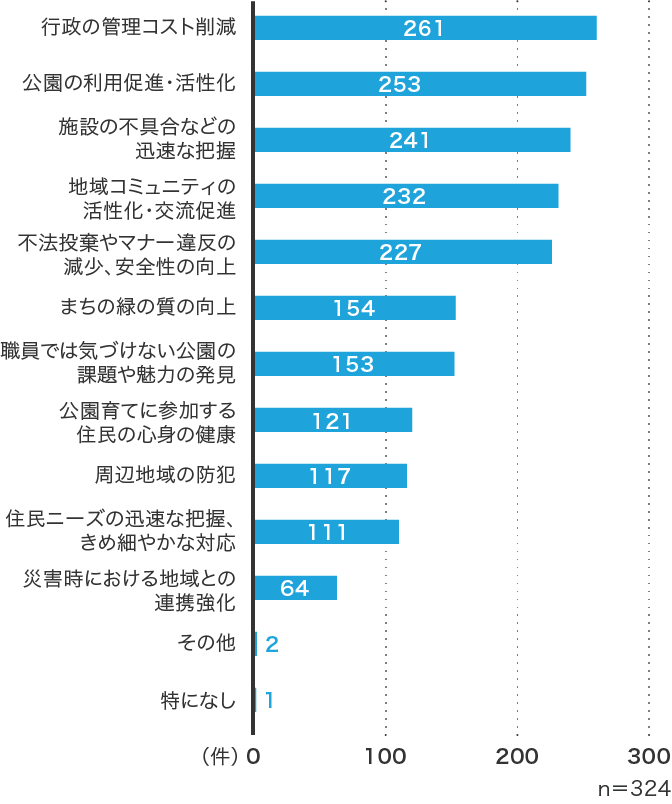

Q:地域住民による公園育てには、行政の視点からどのような価値や効果がありますか?

行政の視点からみた地域住民による公園育ての価値は、行政の管理コスト削減(80.6%)、公園の利用促進・活性化(78.1%)が上位にあがった。次に、施設の不具合などの迅速な把握(74.4%)、地域コミュニティの活性化・交流促進(71.6%)、不法投棄やマナー違反の減少

安全性の向上(70.1%)と続いた。

そのほか、まちの緑の質の向上(47.5%)、職員では気付けない公園の課題や魅力の発見(47.2%)、公園育てに参加する住民の心身の健康(37.3%)、周辺地域の防犯(36.1%)、住民ニーズの迅速な把握

きめ細やかな対応(34.3%)、災害時における地域との連携強化(19.8%)などもあがった。

住民の関わりが財政的なメリットだけでなく、公園の質や安全性を高める上でも不可欠であるという行政の認識を裏付ける結果となった。

公園ボランティア活動のある自治体においては、「公園の利用促進・活性化」が「管理コスト削減」を上回り1位となった。大きな傾向は変わらないものの、業務委託とボランティアの関わり方の違いで、もたらす価値や効果が少しずつ違っていることもわかる。

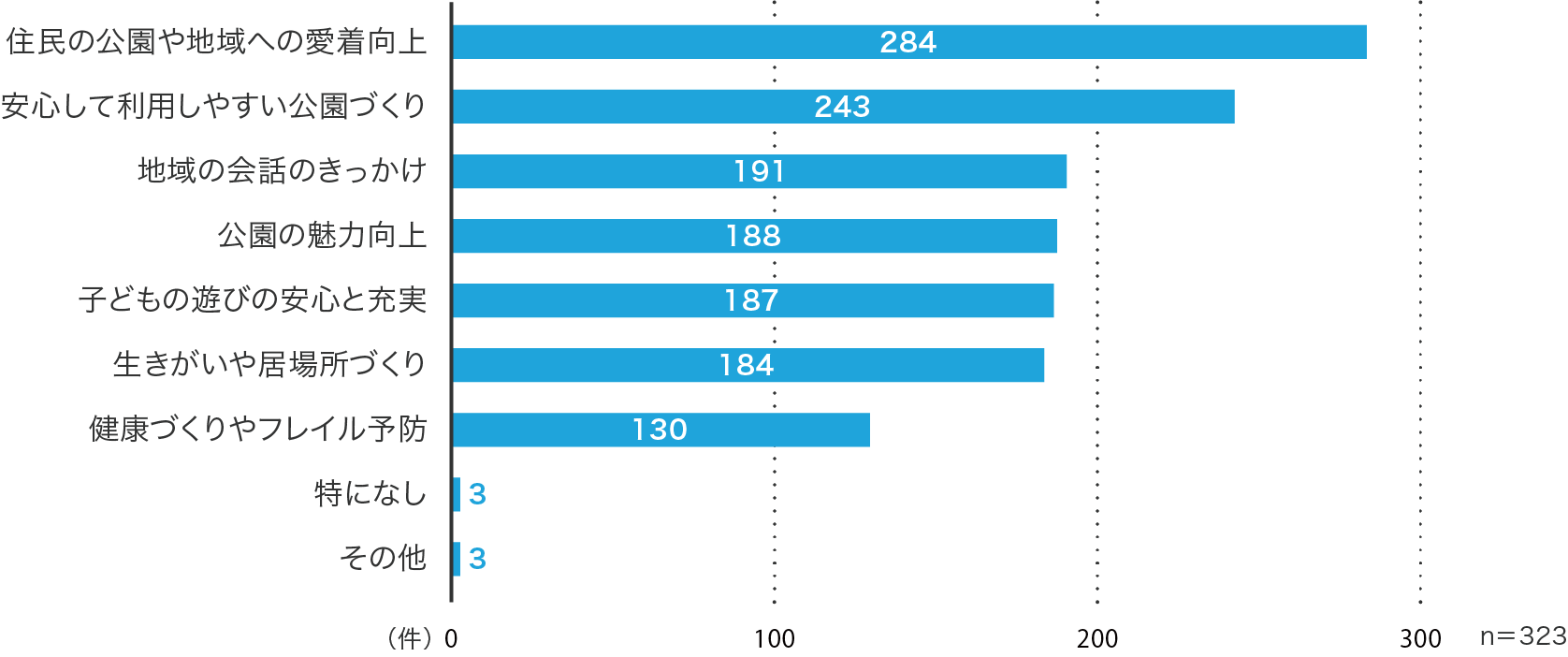

Q:地域住民による公園育てには、公園利用者や地域住民の視点からどのような価値や効果がありますか?

公園利用者や地域住民の視点からみた地域住民による公園育ての価値は、住民の公園や地域への愛着向上(87.9%)、安心して利用しやすい公園づくり(75.2%)が上位にあがった。

次に、地域の会話のきっかけ(59.1%)、公園の魅力向上(58.2%)、子どもの遊びの安心と充実(57.9%)、生きがいや居場所づくり(57.0%)、健康づくりやフレイル予防(40.2%)と続いた。

これらの結果から、地域住民の公園への関わりは、単なる労働力提供ではなく、精神的・社会的な豊かさをもたらす活動として捉えられていることがわかり、公園利用者や地域住民からみても、地域の人々が公園の日常のお世話に関わることは、大きな価値があることがわかる結果となった。

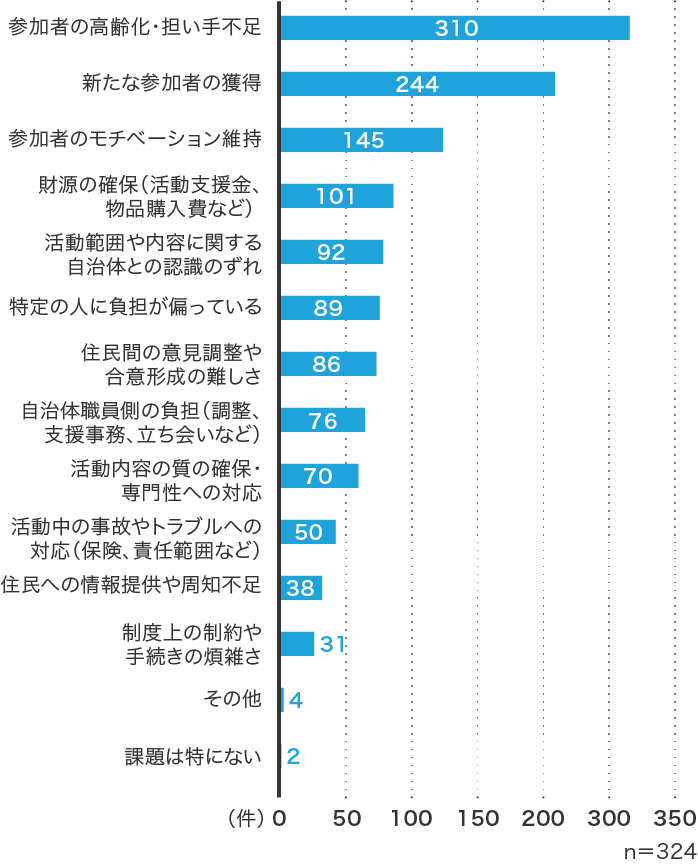

5進める上での課題

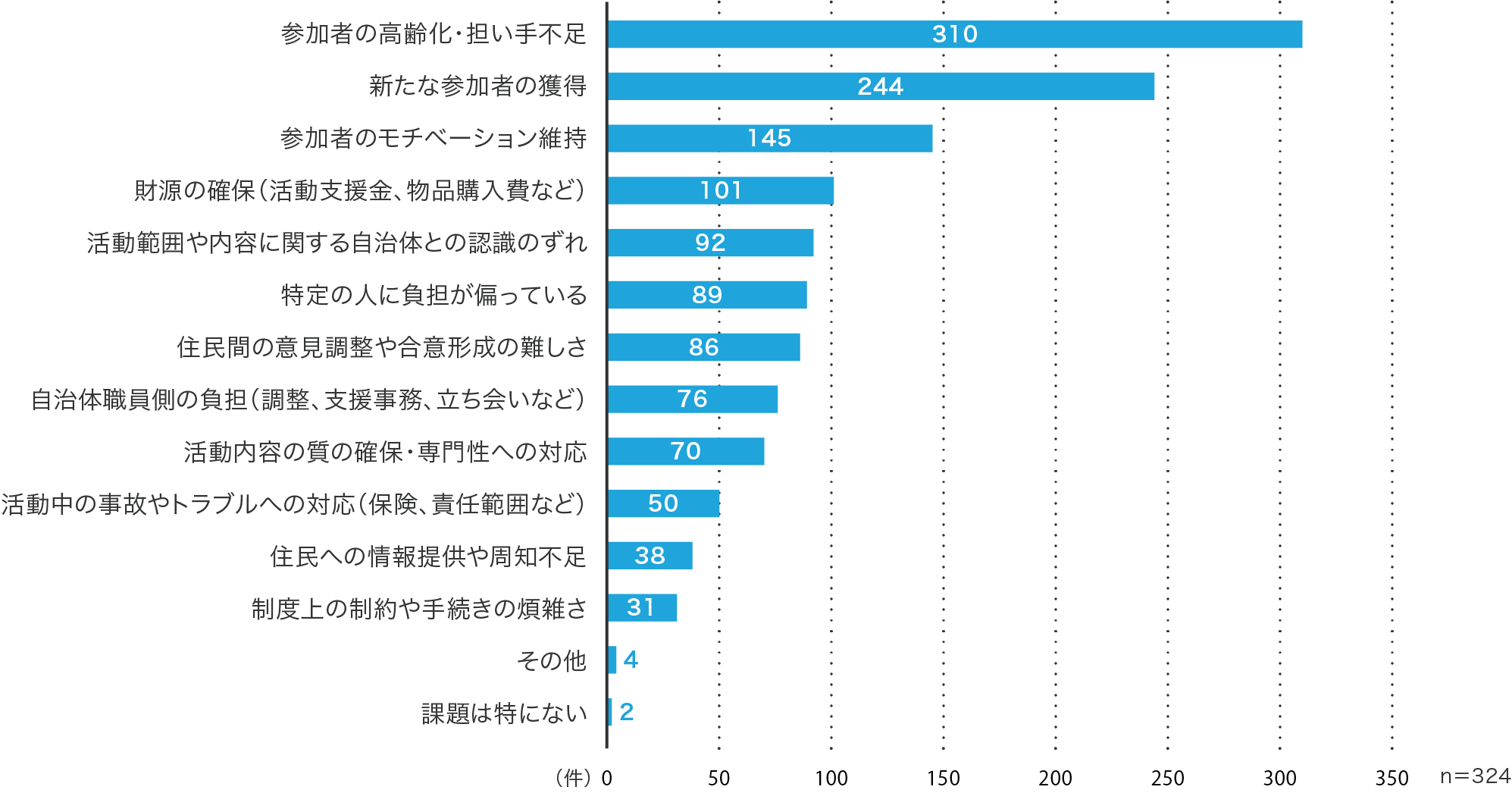

Q:地域住民による公園育てを進める上で、現在感じている課題は何ですか?

ダントツで1位だったのは、参加者の高齢化・担い手不足(95.7%)で、回答のあった324自治体のうち、310自治体とほとんどの地域で高齢化と担い手不足が大きな課題になっていることが顕著に見える結果となった。

次いで、新たな参加者の獲得(74.9%)、参加者のモチベーション維持(44.8%)があがった。現状の参加者が高齢化で減っている中、新たな参加者も現れず、残る参加者のモチベーション維持が難しいという切実な状況が伝わってくる。これはボランティア/業務委託で大きな違いはない。

そのほか、財源の確保(活動支援金、物品購入費など)(31.4%)、活動範囲や内容に関する自治体との認識のずれ(28.6%)、特定の人に負担が偏っている(27.0%)、住民間の意見調整や合意形成の難しさ(26.0%)、自治体職員側の負担(調整、支援事務、立ち会いなど)(23.5%)、活動内容の質の確保・専門性への対応(21.0%)、活動中の事故やトラブルへの対応(保険、責任範囲など)(15.6%)、住民への情報提供や周知不足(11.7%)、制度上の制約や手続きの煩雑さ(9.5%)など、さまざまな課題があることもわかる。

6最近注力している取り組み

Q:公園の管理運営に関連して、最近注力している取り組みを教えてください

安全性の確保と施設の長寿命化

老朽化した遊具、樹木、施設の修繕や更新に関する回答が多数あった。具体的には、「樹木の維持管理」については多くのコメントがあり、「老朽化した遊具の修繕」「遊具の長寿命化事業」など、多くの自治体が、安全性を確保するための取り組みに注力していることがわかった。

利活用やルールの柔軟化

公園をより多くの人に利用してもらうため、市民が参加できるワークショップやイベント、子どもを含む地域住民アンケートやヒアリング、ボール遊びや花火をはじめとした「ルール柔軟化や適正化」など、利活用を促す取り組みが積極的に行われていることがわかる。

効率的な運営モデルの追求

公園再編・機能再編や、DXや電子化に関する取り組みなど、限られた財源の中で、効率的な運営を目指す動きもみられる。企業や学校との連携や、除草の効率化に関するコメントなどもみられた。

公園ボランティア支援

除草の負担軽減のための取り組みや草刈機の貸し出し、道具など支援物品の拡大、気候変動に対応した花壇づくり、研修の充実といった具体的な支援策のほか、制度そのものの見直しを行っているという自治体もあった。

- 公園利用実態調査を実施し、公園のルール柔軟化(ボール遊び等)、利活用推進の取組み(市民と協働したイベント等)を検討、実施している。また、調査結果を基に、今後、公園の再編・再整備の方針案を策定し、地域特性を活かした公園づくりを進めていく。

- 市民が公園に関わるにあたり、必要となる中間支援を行うことにより、利活用や維持管理など協働の取組の推進と持続性の確保に取り組んでいる。利活用の支援、運用見直し、多様な団体との連携、公園緑地協会等既存団体の活用など。

- 公園内の禁煙化やボール遊びのルール見直し

- 小学生や地域住民を対象とした、公園利用及び愛護活動に関する出前講座

- 作業に使う資材や道具について支援可能な物品を拡大する取組みを実施

- 枯損木として伐採した樹木をただ処分するのではなく、市が主催する花や園芸用品等を販売するイベントで薪に変え、無料で地域住民に還元している。

- ヤギのよる除草(経費縮減、環境負荷軽減、癒し効果)

7担当者の声と現場エピソード

Q:公園育てに関連して担当としてうれしかったエピソードを教えてください

担当者の喜びが、単なる業務の達成感ではなく、公園育てをする市民との直接的なつながりや、公園がもたらすポジティブな変化を実感した瞬間にあることがわかる回答が多くみられた。活動する様子を見るのがうれしい、感謝の言葉や褒められることがうれしい、楽しそうに活動するボランティアとのコミュニケーションがうれしい、学校や企業など新たなプレイヤーの参加がうれしい、市民協働の手応えがうれしいなど、多くのうれしかったエピソードがあがった。

活動する様子を見るのがうれしい!

- 暑い時期に現場に出た日、ボランティアで清掃する方を実際に見かけた時に頭が上がらない思いを感じた

- 支給した花苗が実際に植わって大きく成長している様子を見たら嬉しく思う

- 活動報告で、花に囲まれて笑顔で写っている団体会員を見ると担当として嬉しく思います

- 熱心にアダプトさんが木の枝やごみを拾ってくださることがとても嬉しいです。集めたごみの回収依頼がくるたびに、公園を大切にしてくださっていることを実感できています。利用者のことを考えた清掃をしていただけているので本当に感謝しています

- 「自分たちが遊ぶ公園は自分たちでキレイにしよう」と働きかけ実施した清掃や草むしりなどあまり楽しくなさそうに思える活動でも、子どもたちが元気にはしゃぎながら楽しんでいる姿を見て、うれしさを感じるとともに、公園が愛されていることを実感した

褒められたり感謝されてうれしい!

- 愛護会の方から「ありがとう」などの感謝の言葉をもらえた時、一緒に公園を育てていることを感じられてうれしかった

- 要望頂いた内容について、迅速な対応が良かったとお褒めの言葉をいただいたこと

- 通りがかった市民に花がきれいなど公園についてお褒めの言葉をいただいた際に達成感を感じました

- 市民や利用者から感謝や激励のお言葉をいただいたこと

ボランティアとのコミュニケーションがうれしい!

- 公園愛護協力会の皆さんが自分たちの活動について楽しそうに話してくれることが嬉しいです

- 公園の維持管理が厳しいというお声が多い中、「生きがい」などと前向きに活動してくださる方がいる時

- 自主管理活動に参加されている方と関わりができることでお困りごとの相談や市の対応に対する感謝を生の声で聞くことが多くなった

- コミュニケーションをとる機会が増え、それまでの事務的な関係から、より友好的な関係を築けたこと

いろいろなプレイヤーの参加がうれしい!

- 特別支援学校近くのアダプト活動において、活動を認識した特別支援学校が生徒の社会貢献活動の一環としてアダプト活動に参加されたこと。また、アダプト団体もそれを受け入れたこと

- 地元企業からの申し出により、公園の草刈りをボランティアでして頂いている

- 公園育てが行われている地域で公園に魅力を感じ、都市部から移住された方がいました。その方も一緒に公園育てを行い、地域住民の交流が深まり、コミュニティが活性化されたこと

市民協働の手応えがうれしい!

- 地域で要望があり建設した新設公園による近隣住民からの騒音苦情等について、地域が一緒になって対応してくれようと、地域を巻き込んだルール作りをしようとしてくれていること

- 普段愛護会活動を熱心にしていただいているからこそ気づける異常な箇所等の報告に素早い対処ができたときは、愛護会と管理者のそれぞれの役割が上手くできていると嬉しく感じます

- 職員として気が付かないことのフィードバックをもらえたこと

Q:ユニークな活動や先進的な取り組み、いいなと思う団体の活動をご紹介ください

公園の美化活動とともに、さまざまなお楽しみ活動を行う団体についての情報が多かった。たとえば、ラジオ体操、懇親お茶会、公園パトロール、子どもの運動教室、昆虫採集と観察会、昔あそび、かき氷イベント、流しそうめん、キャンドルナイト、子どもたちがチューリップを描くイベントなど。

また、花壇作り、共同花植えや球根植え、ツツジやアジサイの育成、地域を超えたあやめの株分けといった、花育てに関することや、農的活動、ビオトープの維持管理、山野草の紹介板設置、アニマル除草隊、ガーデンコンテスト、オリジナル愛護会だよりの作成と地域への配布、ガイドボランティアといったユニークな取り組みについてのコメントもあった。

地域住民はもちろん、近隣の保育園や幼稚園・小学校・中学校・高校・大学、学習塾、福祉作業所、商店街、企業など、多様な主体と連携しながらの活動についての情報も多く寄せられた。

利活用やイベント

- A緑地公園愛護協力会では、憩いの広場をつくる取り組みが実施されており、手作りベンチづくりや四季折々の花壇づくりのほか、キャンドルナイトなどのイベントが地域主体で開催されている

- 緑地のあるB公園では、ボランティア団体が緑地保全、公園の清掃、地域コミュニティづくりの活動をしており、昔ながらの遊びイベント、流しそうめん、虫取り等を開催している

花みどりや農的体験

- C公園内のバラ花壇を定期的に手入れするバラボランティアの活動。ボランティア参加者の手入れにより、訪れた人々は美しいバラを楽しむことができている

- D公園では、ふれあい花壇等で芋を育て、子どもたちと収穫イベントを計画している

- E公園では、隣接する介護施設の住民が公園に農園スペースを設置し、公園の清掃を行いながら野菜を育てている

- F農業公園では運営スタッフ・ボランティアと協働して作物を育て、収穫する「体験農園方式」を採用し、春夏・秋冬それぞれに、子ども向け、親子向け、高齢者向けなどの講座や体験会、車いす利用者も参加できる「テーブル菜園体験教室」などを定期的に実施しています。また、江戸東京野菜を栽培し、従来種の保存・武蔵野の農風景を再現している

- G緑地を守る会では、市と協定を結び、樹林地の維持管理や湿地保全活動の他、自然観察会等の様々な活動を積極的に開催している

企業や商店街などいろいろな主体が参加

- H公園では、地域住民と地元商店街等がエリアマネジメント団体を発足しており、公園を核として周辺のまちづくりを行っている。愛護会活動はもちろん、毎月公園でイベントを開催するとともに、季節ごとに大きなイベントを実施して、公園の利活用を図っている

- I公園では、官民連携事業を導入し、水辺の飲食店、デイキャンプ広場、水辺のレジャー拠点等の整備を行っている

- J公園では、学習塾が愛護協定を締結し、生徒と一緒に地域の清掃活動をしている

- K公園は、隣接するショッピングモールによって維持管理や公園活用がなされている。高頻度の園内清掃やトイレ清掃のみならず、様々なイベントが定期的に実施され、週末は多くの利用者で賑わいを見せている。企業と連携した公園管理・公園活用の好事例と捉えている

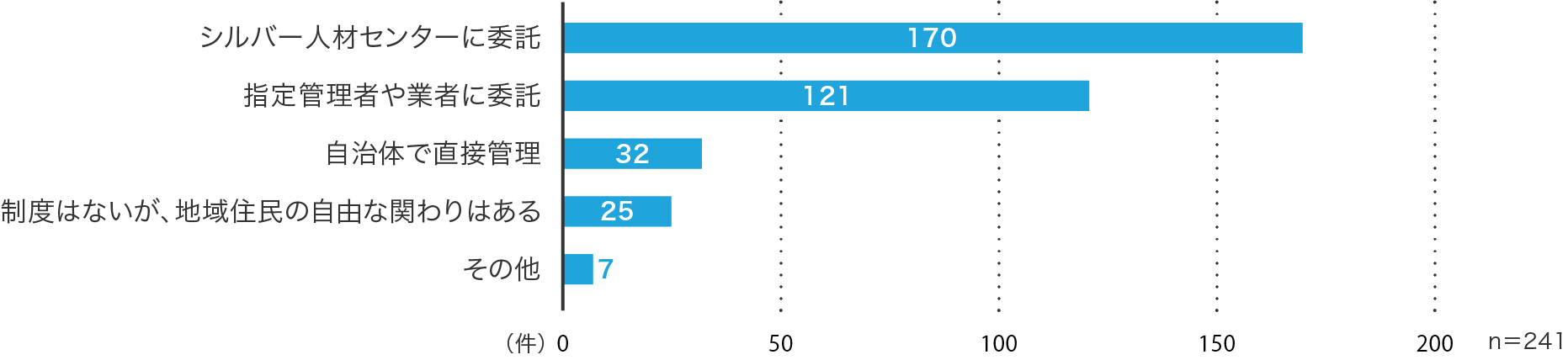

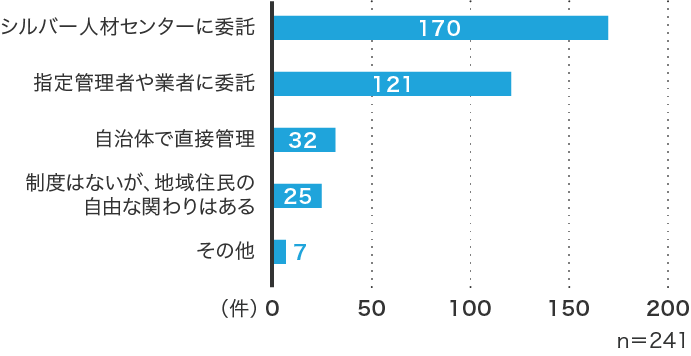

8住民が関わらない場合の管理

Q:公園の維持管理に地域住民の関わりがない場合、小規模な公園の維持管理をどのように実施していますか?

地域住民の関わりがない場合の小規模公園の維持管理については、シルバー人材センターに委託(70.5%)が最も多く、次に指定管理者や業者に委託(50.2%)、自治体で直接管理(13.3%)、制度はないが地域住民の自由な関わりはある(10.4%)となった。

9参考にしたい情報

Q:他自治体の取り組みで興味があるものがあれば、教えてください

公園や市民緑地の利活用推進に関する取り組み、さまざまなプレイヤーが関わる市民協働の取り組み、公園ボランティアの支援や拡大に関する取り組み、公園の整備や維持管理など、全国で行われている様々な取り組みについての情報が寄せられた。

公園利活用に関する取り組み

- 福岡市 「コミュニティパーク事業」

- 大阪市 「パークファン みんなで公園活用事業」

- 富山市 「コミュニティガーデン事業」公園での農作物づくり、農的体験の機会づくり

- 柏市 「市民緑地認定制度」の活用事例(かしわ路地裏市民緑地)

いろいろなプレイヤーが参加

- 福岡市 「人一花運動」

- 福岡市 「企業版公園愛護会」

- 瀬戸市 「アニマル除草」

- 狭山市 「狭山市塗装看板業組合による遊具塗装ボランティア」 他の修繕費がかさむため本職の塗装業者がボランティアしてもらうと自治体としても助かる

ボランティアのサポート

- 宝塚市 「公園アドプト制度」:低木剪定を実施するか団体が選択できる制度となっている

- 八千代市 「環境美化ボランティア制度(アダプト制度)」

- 茅ケ崎市 「PARKFUL Watchを活用した取り組み」行政と愛護会の連携ツールとして

- 武蔵野市 「シニア支え合いポイント制度」

- 各公園愛護会の活動について情報共有を図るために広報誌等を発行されている取り組み

- 花や樹木などの管理方法などのレクチャー

公園の整備や維持管理

- 札幌市 「身近な公園の再整備」複数の公園で機能を分担する取り組み

- 泉佐野市 「ボールパーク」小学生がボール遊びができる空間の整備

- 吹田市 「健都レールサイド公園」健康・医療をコンセプトにした公園の整備

- 北広島市 Park-PFI エスコンフィールド

- 恵庭市 Park-PFI 花の拠点「はなふる」

- 指定管理者制度による公園管理

- 使用が少ない公園への取り組み(廃止等)

Q:みんなの公園愛護会で調査してほしい項目などあれば、教えてください

公園ボランティアの高齢化対策や活動活性化に向けた他自治体の取り組み、ファミリー層や若者、企業など様々なプレイヤーの活動や様々なボランティア活動事例が知りたいという回答のほか、活動のインセンティブ、活動費の算出基準や物価高による見直しの有無、人口減少に対応した公園づくりや維持管理手法、活動が困難になった時の対処法、除草方法や除草剤の使用など、広く様々な声が寄せられた。

ボランティア支援に関する自治体の取り組み

- 高齢化・担い手不足の課題解決に向けた取組み

- 報償金/謝礼金関連(金額や根拠、交付額の見直し、物価高対応など)

- 新規団体を増やすための取り組み

- 高齢化等を理由に、活動が低下している団体への支援等の方法について

ボランティアのさまざまな事例

- 公園愛護会を始めたきっかけや、メンバー集めの方法、活動発信(PR)の仕方など

- ファミリー層や若者が、公園の利用だけにとどまらず、維持管理や愛護活動などに関わる事例

- 公園内に水道がない(遠い)場合においての、花への水やり方法

- 指定管理者と愛護会の連携事業の事例

- ボランティア運営で生じたトラブル例と解決方法

- 行政からの提案ではなく、市民主体での公園づくりの事例や考え方

仕組みづくり

- 公園育てを行う市民団体に、行政はどんなインセンティブを与えているか

- 公園愛護会とボランティアしたい団体や企業、施設をマッチングする仕組みについて

- 公園ボランティア拡充の取り組みについて

- 今後も公園愛護会を持続させる(もしくは廃止する)にあたり先進的な取り組み

公園の利活用など

- 街区公園の利活用

- 公園利用促進の方法

- 使われていない公園の対応・活用例

- ボール遊びが出来る公園

地域住民への業務委託に関連して

- 地元住民(自治会員)の減少や高齢化の中で、公園ボランティアや除草作業等の維持管理をどのように継続していくか

- 町内会へ委託料を支払わず、ボランティア中心の管理をしている割合はどのくらいあるのか

- 自治会の高齢化により維持管理の請負が困難なため、契約を破棄したいと申し出があったときの対応について

- 自治会から民間業者に委託するときの切替の基準などがあれば

- 公園の維持管理活動に対する対価の考え方

10今後の展望

Q:今後、地域住民の公園管理への関わりについて、どのような点に重点を置きたいと考えていますか?自由にご記入ください

多くの自治体が、高齢化による公園ボランティアの担い手不足や維持管理制度の持続性に課題を感じており、今後は若年層や子育て世代の参加促進に重点を置きたいという声が多かった。

また、住民が主体的に公園育てに関わるための新たな仕組みづくりに関するコメントもみられた。具体的には、ボランティア活動の継続を支援するための制度の見直しや、参加者が楽しめるイベント形式の美化活動などがある。

さらに、公園管理のパートナーシップを広げようという動きもみられる。自治体だけでなく、地元企業、学校、遊具メーカー、大学など多様な主体と連携し、公園を地域住民が「自分たちの公園」と認識できるような機運を醸成していくことが重要視されていることがわかった。

継続・持続・継承

- 既存の愛護会が継続して活動できる仕組みづくり

- 引き続き、地域住民が街区公園を持続的に管理できる新たな形を検討していきたい(パワードスーツの実験的な貸与など)

- 次世代への継承

新たな仕組みを検討

- 若年層や子育て世代の参加促進、持続可能な仕組みづくり

- 高齢などの理由から維持管理を辞退する団体が増え始めたため、若年層や子育て世代の参加を促進していけるような工夫を行っていきたい

- 参加者の高齢化により人手の確保などに課題が生じており、制度の見直しも検討していく必要がある

- 新たな制度の導入や既存制度の見直しなど、除草を中心とした公園の維持管理を継続的に行うことのできる制度の検討

- 公園を美しく維持管理していくことに苦慮している。公園利用者も参加型の美化や維持管理活動を導入できたらいいなと思っている(イベント形式や楽しみながらゴミ拾いができる仕組みなど)

パートナーシップ拡大や機運の醸成

- 市民の声をスピード感をもって管理運営に反映させていくため、業者や委託先との連携強化・既存制度の見直し

- 地域の公園は地域で自主的に守っていくという機運の醸成

- なかなか難しいとは思いますが、公共公園は自治体・公共団体が管理するものだけではなく、地域住民が「自分たちの公園」との認識を持ってもらえたらと思います

- 遊具製造メーカーとの連携による公園づくり(遊具体験会や遊具開発のためのワークショップの実施)、居場所づくり事業(市民・地域が主体的に行うイベント等の実施)、大学との連携による公園の魅力づくり事業

- 市域の公園の一括指定管理(業務委託)

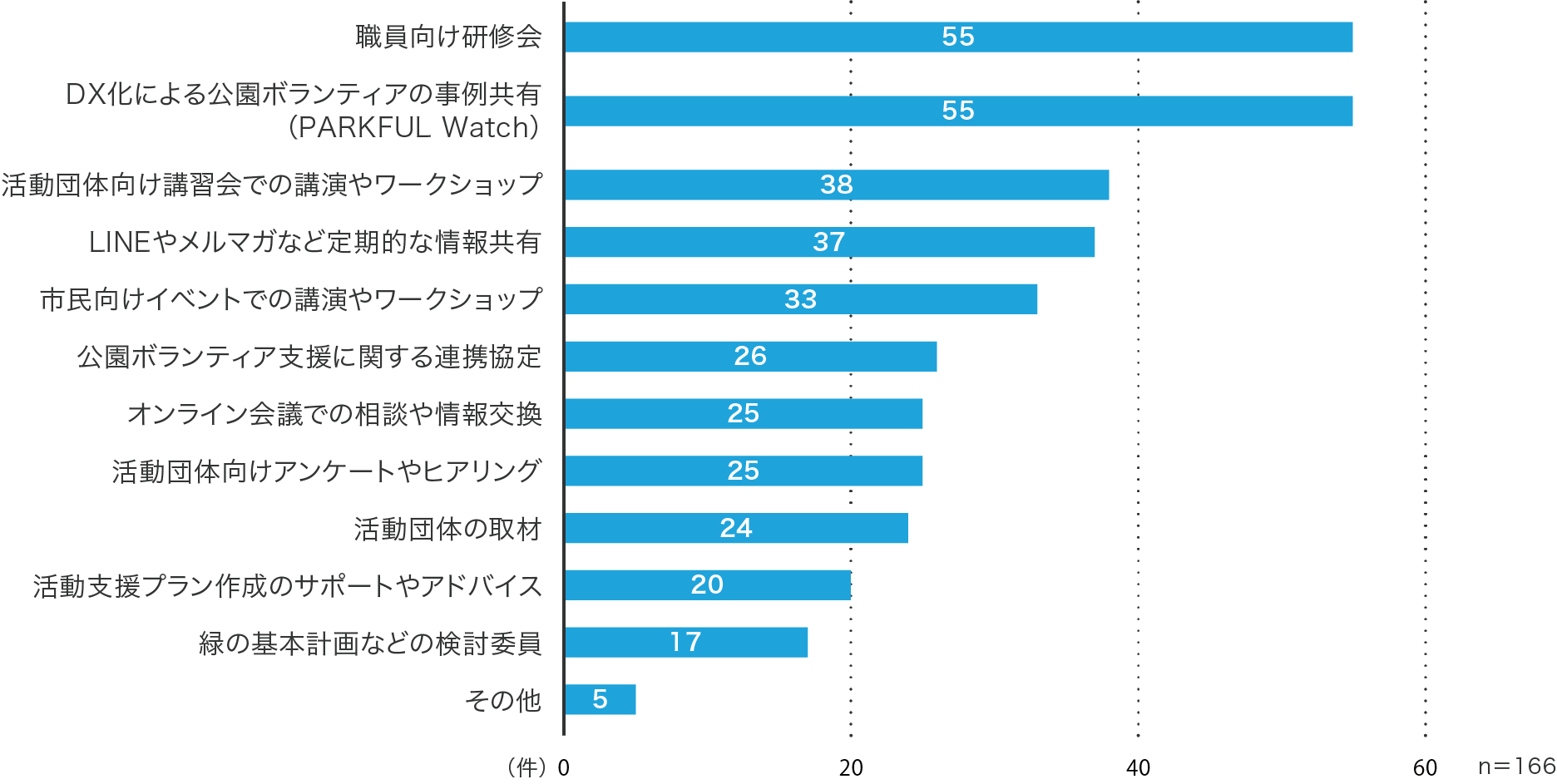

Q:みんなの公園愛護会ではこれまで以下のような取り組みを行ってきました。当団体との協業で関心のある項目をお選びください

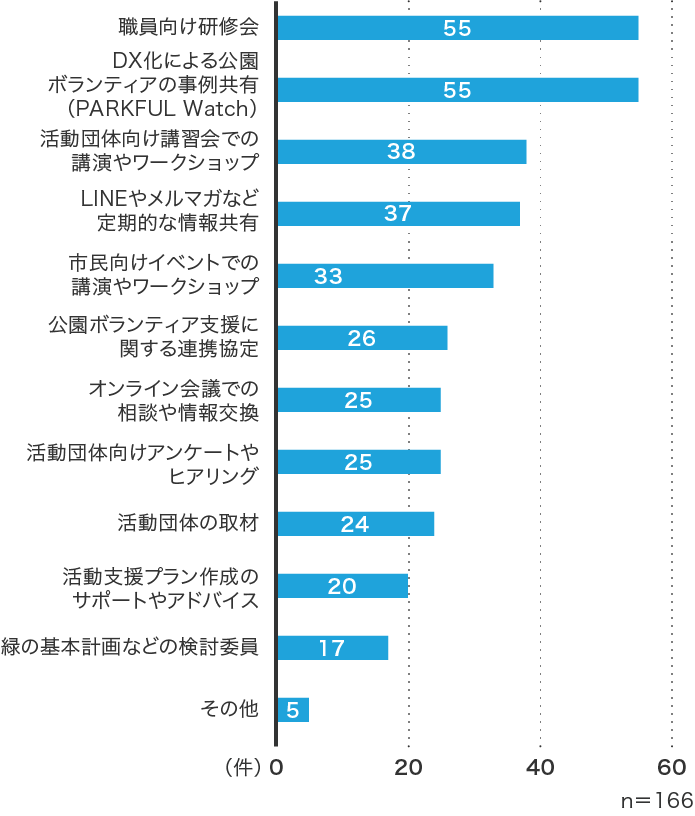

みんなの公園愛護会との協業で最も関心のある項目としてあがったのは、職員向け研修会とDX化による公園ボランティアの事例共有(PARKFUL Watch)(ともに33.1%)、活動団体向け講習会での講演やワークショップ(22.9%)、LINEやメルマガなど定期的な情報共有(22.3%)、市民向けイベントでの講演やワークショップ(19.9%)と続いた。

調査を終えて

今年度は、冒頭のポイントにも上げた通り、地域住民による公園の維持管理の実態について、「ボランティア」だけでなく「業務委託」も含めて、全国の人口5万人以上の基礎自治体を対象に調査を行いました。

この背景には、これまで公園ボランティア実態調査を行ってきた中で、公園ボランティア制度がない自治体においても、小規模公園の維持管理を「自治会町内会への委託」で行っているという回答が多くあり、形式を問わず地域住民の関わりはとても大きく、状況や課題も近いものがあるのではないかという考えがありました。

そこで今回は、有償無償を問わず有志活動であるボランティアに加えて、仕事として発注される業務委託についても、広く「地域住民による公園育て」として調査を試みました。おかげさまで、全ての政令指定都市および、77.4%の中核市、82.6%の東京特別区をはじめ、多くの声を集めることができました。ご協力ありがとうございました。

95.6%の自治体で「地域住民の公園育て」が行われている

地域住民が公園育てに関わる仕組みがほとんどの自治体にあることがわかったのは今年の大きな成果です。

公園は、ボランティア・業務委託を問わず、地域住民によって、美しく快適に保たれ、安心して遊ぶことができる地域の庭になっていることが改めてわかる結果となりました。全国の多くの公園は、行政の力だけではなく、地域住民との協働によって守られています。

財政メリット、質や安全性の向上、愛着や豊かさ、公園育ての多層的な「価値」

地域住民による公園育てにさまざまな価値があることは、これまで多くの人々にお聞きしてきました。多様な価値があるので、今回は公園管理者である行政からの視点と、公園利用者や地域住民からの視点にわけて質問を整理しましたが、全体を通して最も多かったのは「住民の公園や地域への愛着向上」でした。

行政からみた、コストの削減などの財政メリット、公園利用促進、公園の質や安全性の向上に加え、愛着形成や地域コミュニティ、会話のきっかけ、生きがいや居場所づくりといった公園利用者や地域住民からみた精神的・社会的な豊かさにつながる価値も大きいことが、改めてよくわかる結果となりました。

関わることで「楽しみ」が増える活動へ

高齢化と担い手不足は、ボランティア/業務委託を問わず、どこも切実な状況です。制度の見直しや関わり方のリデザインも含めて、今後どのように地域の公園を守り育てていくかについては、多くの自治体が頭を悩ませている課題であることも明確に見えています。

まずは既存の団体が活動しやすく続けやすくするための取り組み拡大、関係人口を増やしこれまで関わってこなかった新しいプレイヤーの参画を目指す取り組み、若年層やファミリー層の参加促進、地元企業や学校など新たなたパートナーとの協働、個人でも参加できるボランティアの入口づくりなど、さまざまなアクションが各地で始まっています。今活動している人にとっても、新しいプレイヤーにとっても大切なキーワードは「楽しさ」。公園育てに関わることで、喜びや楽しみが増えていく、そんな循環を作っていくことがヒントになりそうです。

見えない未来に向かって、一緒に考え走る仲間でありたい

今年は、みんなの公園愛護会に調査してほしい項目に加えて、協業で関心のある項目についてもお聞きしました。どちらにも予想以上に幅広く多くの回答をいただき、みなさんの役に立つ活動が少しずつでも着実にできてきた手応えを感じています。

引き続き、各地の取り組みを広く取材し、できるだけ多くの情報共有をしながら、推しの公園を育てる人を応援していきます。また、今後の新しい挑戦として、これからの公園育てに関するアイデアや実践を共有する場づくりも企画中。先の見えない時代、正解のないことだからこそ、未来に向けて一緒に知恵を絞り、企み、走っていくみなさんの仲間になれたらと考えています。

調査に際し、ご協⼒くださった皆さま、どうもありがとうございました。

2025/11 一般社団法人みんなの公園愛護会

〈全国自治体編〉

PDFをダウンロード